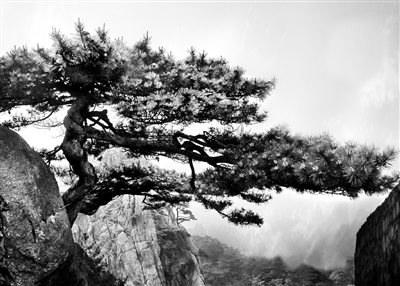

从黄山归来,带回一件当地的旅游纪念品:芜湖铁画《迎客松》。尺幅之间,钢筋铁骨的黄山松挺立在素白的底板上,像一幅国画。

是的。黄山松的身姿,是国色国魂,是“咱们的中国”!

少年时,我读报纸,几乎天天看到黄山的迎客松,那是日理万机的周总理在人民大会堂会见国宾的新闻照片;主客身后,就是巨幅迎客松屏风。松树挺拔秀雅,像伸出长长的手臂迎客的那一枝侧影;周总理身着中山装,端起右臂,目光炯炯有神的身姿,从小就烙印在心里。到北京工作后,我曾多次赴人民大会堂开会,参加公务活动,亲见这座伟大的建筑的富丽堂皇。但是,只有亲见迎客松,亲身站在曾留下一个伟人气息的屏风前,我才圆了自己的少年梦。

以后,我从电影、电视、摄影图册,看过不少介绍黄山风光的场景。曙光亭观日、梦笔生花、石猴观海……都是著名的景点。不过,姿态独特,世上绝无仅有的黄山松,总是黄山的焦点和核心。峰峦层叠,日出东方,光明涌照山崖,仿佛都是在这个中心点展开,让灵秀的松树露出真容。黄山松,是黄山的心,黄山的魂。

在描绘黄山的画作中,刘海粟的画气势磅礴,着意表现的是“力”。这位开一代画风的巨匠,一生数十次登黄山,对这座东南名山情有独钟,想必是在名山吸取了巨大的宇宙能量。日本画家东山魁夷画过许多黄山风景,满纸只能见黄山的“秀润”,他的身心被黄山征服,画作反显得柔弱。我亲眼观看过前辈董寿平画黄山,画作完成,挂在墙上,我仔细欣赏,看到烟岚迷蒙的画幅,若隐若现的黄山松,我没来由地说:“董老,您画的像是月光下的黄山。”董老愕然,后退缓坐在沙发上,喃喃自语:“这倒是……”董老以画松竹梅、黄山风景名世。我也见过他画的国礼黄山松,拔地有声,鳞甲苍苍,古意盎然;但有关黄山、黄山松的话题,我和老画师没有展开,因为黄山的魅力是永恒的;山在那里,等待人去发现。

8年前,在合肥,我坐上去黄山的晚班飞机,只半小时就到山脚下,住在桃园宾馆,晚饭点了一盘石耳石鸡;醉眼朦胧里,看到的是月光穿透的黄山松,耳畔是松涛声声。第二天早晨,我坐缆车到白鹅岭,决定在山顶住一晚,饱览满山的松树。

独步山径,经过联合国前秘书长安南命名的黄山松,来到始信峰下,想走近几株姿态独秀的松树,不料峰下有告示:“始信峰封闭轮休。”看了告示,我心中欢喜:松树是有生命、有尊严的呀!众多的游客走近她,吐故纳新,呼吸交感,肯定会影响她的自然生长。这个峰下的小告示,是今日黄山管理水平的标志,也给游客上了一堂人与自然和谐相处的文明课。黄山松,在法制、文明的社会里,享有休息的权利。

在植物学上,黄山松是个独立树种。只有在黄山这个独特的地质地理、气候环境下,才形成她卓尔不群的高贵。那天,我坐在始信峰下的石级上,闻到浓郁的松脂香,看到与天相接的树冠,火红的流云,想到了生命的顽强和神奇。渗透到空气里的松香,是生命能量的释放啊!

始信峰的峰体,是由距今125百万年的早白垩纪时代形成的中细粒斑状花岗岩石所组成,是宇宙洪荒的遗存。花岗岩,在汉语里,是“顽固坚强”的代名词。在黄山,岩石却成了松树生长的土壤。坚硬的岩石,抵抗一切生命的侵入;只有黄山松根部分泌出的有机酸,才能溶解顽固不化的花岗岩,并从花岗岩吸取含钾养分和水分。松根呼吸释放出的二氧化碳,遇水化合成碳酸,与有机酸联手侵蚀花岗岩。在海拔1683米的高峰上,在亿万年前形成的花岗岩内部,黄山松的根须,正日日夜夜、岁岁年年地在缓慢前进,扎根在坚硬的岩石上!

诗人艾青在《古松》里唱道:“你和这山岩一同呼吸一同生存。”

扎根在岩石上的黄山松,在轮休期间,以她特异的生命史,给我上了一课。先前,我只从艺术上看到松树的“美”,不了解她的“真”,她在高峰岩石里的繁密根须,她使松树挺立的生命细胞。只有战胜困难,站牢脚跟,才能抵御头顶的风暴雷电啊!一个人,以黄山松为师,有什么艰难险阻能阻挡他永远地往前走呢?当时,暮色山风里,只我一人抱腿独坐在始信峰下,孤零零地,一个闻道者,亲证亲信,认识到了松树的“善”。

——这就是我为什么要为黄山松唱赞歌。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制