近几日,维也纳汇聚了来自世界各地的目光。在这里,有关伊核问题全面协议的谈判进入最后的冲刺阶段。根据最新消息,美国国务院发言人表示,原定于6月30日的谈判截止日期再次推迟,至少延续至7月10日。

对于伊核谈判的代表们来说,最后期限的推延早已是最为熟悉的情况。这场马拉松式的谈判,终点为何迟迟难以到来?

① 推迟,推迟,又推迟

在梳理了凡尔赛会议、波茨坦会议等历史上历次艰难的谈判之后,英国《卫报》日前认为,伊核谈判绝对是一次对谈判者耐力的考验。

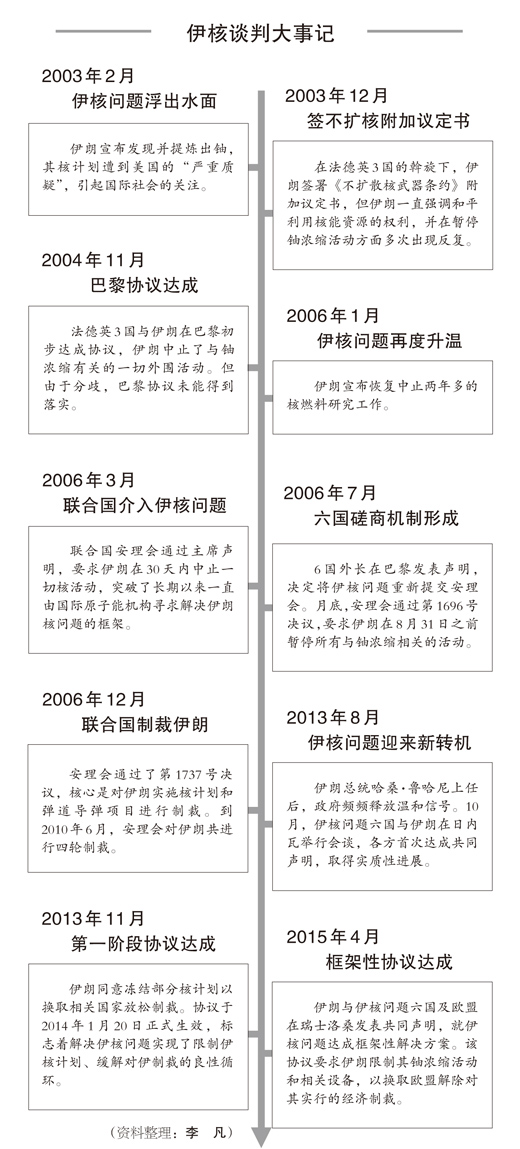

即使从2006年7月六国磋商机制形成开始算,这场旷日持久的谈判也已持续了将近10年。而在此前几年中,法、德、英等国甚至联合国安理会早已介入其中,而问题始终看不到解决的曙光。

2013年11月,谈判终于有了突破性进展。美、英、法、俄、中、德等伊核问题六国与伊朗在瑞士日内瓦达成一项阶段性协议,规定自2014年1月20日起的之后6个月,制定解决伊核问题的全面协议,并取消针对伊朗的国际制裁。

然而,此后的谈判依然没有如预期的那样顺利。2014年7月19日,就在原定达成协议的截止日期的前一天,谈判各方宣布,将最终期限延长至11月24日,以弥合围绕伊朗核计划核心争议的深刻分歧。

此后,谈判继续艰难进行,截止日期被不断推后。2015年,伊核问题六国与伊朗加快谈判进度,并最终于4月2日在瑞士洛桑达成框架性协议。根据协议要求,伊朗将限制其铀浓缩活动和相关储备,以换取欧盟解除对其实行的经济制裁。

这份框架性协议成为最后的全面协议的重要基础,更为谈判者走向终点增加了信心。

4月22日,洛桑会议之后的首轮谈判在维也纳举行,并将全面协议达成的最后期限设定为6月30日。然而,与之前一样,这个日期再次因为“几个最为困难的议题仍未取得一致”而被推迟。

据报道,虽然谈判人员一直对谈判细节守口如瓶,但据信双方的争执焦点集中在三个方面:如何确保国际核查人员定期检查伊朗核设施,如何处理伊朗已拥有的浓缩铀,以及解除对伊朗制裁的时间表。

尽管如此,这一次仍然被视为是离成功最近的机会。伊核谈判召集人、欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼日前就表示,谈判的窗口不会关上,各方将最大程度利用这次机会。

“如今已到伊核谈判的最后阶段,可以说就差临门一脚。”中国现代国际关系研究院研究员李绍先在接受本报采访时分析称。

《华盛顿邮报》6日也刊文指出,谈判弥漫着一种“付出了如此多的努力以至于不能失败”的气氛。然而,这临门一脚究竟何时才能真正踢出,依然是个未知。

② 富有诚意的角力

一拖再拖,伊核谈判为何这么难?

“2014年以前的谈判谈谈停停,本质上是因为双方并没有真正想要解决问题。”上海国际问题研究院外交政策研究所所长李伟建分析认为,对于美国而言,最初的目的是更迭伊朗政权,而谈判只是制裁之外的另一个抓手,归根结底还是为了打压伊朗,让其完全缴械;而对于伊朗而言,谈判也只是它的一个筹码,在被制裁压得喘不过气时,借谈判得以缓冲,拖延时间,但其对美国始终抱有敌对抗拒的心态,并不愿意在谈判中有所让步。

双方都没有足够的诚意,谈判只能是一副空架子。然而,随着近一两年国际形势剧烈变化,谈判的性质也在2014年发生根本性的转变。

在经历了阿富汗战争、伊拉克战争的惨痛教训,目睹了阿拉伯之春的失败案例,如今仍饱受“伊斯兰国”极端组织的恐怖威胁之际,美国已然明白,在中东重走武力干涉的老路,只会在这潭泥淖里陷得更深,摔得更惨。

美国《国家利益》双月刊网站日前刊登《面对现实:美国需要伊朗》一文就称,过去25年,美国在中东地区大肆浪费人力物力资源,让其自身难承其重,如今要想恢复元气,必须奉行一个新的中东战略,即不以强行控制中东为目的,而是旨在实现相当稳定的力量均衡。而无论美国的精英们是否喜欢,伊朗正是当今中东一个无法回避的地区大国,美国必须通过与伊朗的全面和解来掌握自己的战略命运。

而对于伊朗而言,长期严厉的经济制裁已给其国内经济发展造成严重压力,西方国家的孤立同样违背其当初发展核工业进而成为地区强国的初衷。同时,它也逐渐意识到,美国如今既没有能力也没有意愿再颠覆其政权。

形势已变,加上国家利益的驱动,终于促使美伊这两个关键主角重回谈判桌。这一次,他们表现出不同以往的认真。

“既然这一次是认真的谈判,那么各方围绕各自的利益诉求就会进行顽强的讨价还价。”中国社会科学院西亚非洲所研究员殷罡分析认为,这是2014年以来新一轮伊核谈判依然不断延期的重要原因。

谈判桌上,双方角力的仍是一些老问题,却也是直切各自利益的命门。

对于美国等西方国家以及阿拉伯国家而言,他们对伊朗并不放心,希望通过达成协议,确保伊朗在未来10年之内不再生产核武器。而从更为长远的视角看,他们的目的仍是遏制伊朗。

而伊朗则希望全面解除制裁,消解由此带来的国内压力,同时尽力保留核技术,以此作为其成为地区强国的有力支撑。

利益较量,各有所求,双方都希望迫使对方做出最大程度的让步,自己获得最大可能的利益。关键问题谈不拢,最终协议也就难以落地。

“伊核谈判的最终协议还涉及很多复杂棘手的技术问题,这也需要更多的时间落实每一个具体的细节。而从另一个角度来看,各方一再推延达成协议的时间,正是因为希望达成的协议能够尽量保证各方都能接受。”在李伟健看来,如今一方面美伊双方彼此之间的信任仍未完全建立,各方希望达成更为明确的解决方案,防患未然,另一方面也恰恰反映出各方达成协议的意愿并未改变,甚至更为迫切。

③ 最终协议会影响谁

莫盖里尼在7日的磋商后表示,谈判在向前推进,如今已进入到最为困难和敏感的阶段,“一些问题仍存在争执,同时也有一些问题已取得进展”。

在专家看来,比较坏的一种结果是各方谈判意愿没有改变,只是继续推迟日期,这不会改变谈判的本质,但会带来不利影响,因为美伊双方国内的反对力量以及一些反对伊核谈判的国家,可能会以此为由再次发难。

然而,更多的观点则认为,不同于以往,如今伊核谈判全面协议的达成火候已到,美伊双方势在必得。

谈判各方也相继释放出积极的信号。

美国国务卿克里日前就表示,虽然成败仍存变数,但伊核谈判的确已取得进展。

伊朗通讯社则援引鲁哈尼的话称,谈判中的许多关键问题已得到解决,如果有关方面不提出额外要求并保证谈判在框架内进行,其中一部分关键点将在未来数日内得到解决。

中国外交部长王毅7日也向媒体表示,伊核问题全面协议已经近在咫尺,谈判团队将展开具体和实质性的磋商。

“如果全面协议达成,那将在一定程度上推动美伊36年来敌对关系的改善,使伊朗整体的生存环境发生变化,也将给目前政治秩序几乎崩溃的中东地区增添更多变数。”李绍先认为,中东地区其他各种关系都将围绕美伊关系的变化重新分化组合。

李伟建也认为,短期内,全面协议的达成会引起以色列、沙特等国的情绪性反弹。“比如沙特阿拉伯就会要求发展核技术,建造一些核电站。”

“而从长远的角度来看,伊核谈判的达成有利于地区的稳定和安全。一方面美伊能够在合作反恐方面达成一致,对国际反恐行动有所帮助。另一方面,美国从中东地区撤出之后,希望在这里构建一个相对平衡的新安全框架,使几个地区大国相互构成钳制。”李伟建说。

殷罡也认为,作为什叶派穆斯林国家,伊朗具有同西方社会一同反恐的天然身份,长期以来也一直是反恐的积极参与者和主要获益者,伊核协议的达成将使其更为活跃地配合、参加国际社会的反恐行动。“中东地区如今仍有许多‘火药桶’,如果伊朗这个‘火药桶’的引信被拔掉,其他一些‘火药桶’的引信也将随之被拔掉。”殷罡说。

而对于国际社会而言,同样非常欢迎伊朗全面核协议的达成。

在今年4月洛桑协议达成时,西班牙《起义报》就刊文称,除了以色列和沙特之外,伊核协议对于大部分国家而言是一个多赢协议:美国获得伊朗不制造核武器的保障;伊朗受到的制裁获准取消,其国内经济或将由此重塑,地区地位和世界地位也将得到进一步增强;俄罗斯因为在其中的推动作用提升了政治影响;中国得到了伊朗更多的油气供应;欧洲则看到了解决恐怖主义问题的曙光。

如今,谈判各方还在为一份更大的多赢协议做出最大的努力。在最新的截止日期前,谈判能否如愿一锤定音,世界正屏息等待。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制