一方水土孕育一方文化,一方文化滋生出一方戏剧。湖南,周代为荆楚南境,春秋战国时期属楚。作为楚文化之一脉,湖南孕育了丰富多样而又历史悠久的湖南地方戏,以“戏剧大省”著称。

今天,湖南的湘剧、祁剧、辰河戏、衡阳湘剧、武陵戏、荆河戏、巴陵戏、湘昆、长沙花鼓戏、邵阳花鼓戏、衡州花鼓戏、常德花鼓戏、岳阳花鼓戏、永州花鼓戏、阳戏、花灯戏、傩戏、苗剧、侗戏等地方戏艺术奇葩依然绽开在祖国的剧坛。她们凝聚着湖泊文化和山地文化、汉族文化和少数民族文化、民间文化和国家主流文化、儒释道文化和民间宗教文化等多种文化关系,不仅是湖湘文化的重要组成部分,也是宝贵的非物质文化遗产,是湖湘文化的瑰宝。

大戏剧种 百花齐放

在戏剧中,大戏剧种以丰富的剧目、华丽的服饰、热闹的场面、精美的文唱武打深受欢迎。湖南的大戏剧种丰富多彩,有湖南昆曲、湘剧、祁剧、辰河戏、衡阳湘剧、常德汉剧、荆河戏、巴陵戏等8个剧种,呈现出百花齐放的姿态。

湖南地方大戏有高、低、昆、弹诸种声腔,8个剧种中除湘昆只有昆腔一种声腔以外,都是多声腔的剧种。面对高腔、昆腔、弹腔的传入,湖南大戏不是简单地挪用、移植和复制,而是立足本土,对于多种声腔形式的碎片进行新的合成、重构和创造。

与南方的苏昆、北方的北昆同源的湘昆(湖南昆曲)便是其中的优秀代表。明代万历年间,昆腔传入湖南后,与湖南地方戏曲互相融合渗透,形成了自己的特色。演唱上,湘昆受祁剧和地方语言音调的影响较大,显得朴实自然。湘昆的吐字行腔,以郴州官话为基础,与中州韵相结合,声腔不如苏昆细腻柔丽,也不及北昆豪放壮阔,但声调高亢,吐字有力,再加上紧缩节奏,加滚加衬,形成了具有地方特色的“俗伶俗谱”。

辰河戏流行于怀化、湘西,是与湖南少数民族文化融合的代表。在漫长的历史发展中,辰河戏在保持本身特点的基础上,吸取其他艺术门类和兄弟剧种的养分,使自己的表演艺术日渐成熟,形成了下河路子、中河路子、上河路子、白河路子四种不同的表演风格。下河路子,以湘西泸溪浦市为中心,形成了讲究唱功,多唱传奇本高腔的特点;中河路子,以怀化溆浦为中心,艺人多是由木偶班走向舞台,表演艺术粗犷、诙谐,且保留了一些木偶表演的痕迹;上河路子,以怀化洪江为中心,表演艺术严谨规范,上演的剧目高腔、弹腔并重;白河路子,以湘西永顺王村为中心,艺人们多兼演木偶戏,戏班有舞台演出和木偶表演两套用具,唱腔、道白多用当地的方音。

湖南人引以为傲的祁剧,是比京剧历史还早400年的地方大戏剧种之一,因形成于祁阳而得名。祁剧广泛流行于湖南省的永州、衡阳、邵阳、郴州、怀化等地区,以及广西壮族自治区的全州、桂林、平乐、柳州和赣南、粤北、闽西、贵州、新疆一带,属中国历史最悠久、影响最大、流行地域最广的地方大戏剧种。祁剧与桂剧、粤剧、闽西汉剧、广东汉剧等地方戏曲剧种相互学习,相互促进,既扩大了祁剧的影响,又丰富了自己的艺术表现形式,推动了地方戏曲艺术的发展,一度形成“祁阳弟子遍天下”的鼎盛局面。

小戏剧种 一枝独秀

30年前,著名表演艺术家李谷一在央视春晚上演唱的一曲《刘海砍樵》,让作为小戏剧种的湖南花鼓戏唱响大江南北。花鼓戏是中国地方戏曲剧种,虽然在湖北、江西、安徽、河南、陕西等省亦有同名的地方剧种,但是现在“花鼓戏”一词几乎已成为湖南花鼓戏的专有名词。

湖南花鼓戏是一种湖南省的汉族戏曲剧种,是湖南各地花鼓戏流派的总称。由于流行地区不同而有长沙花鼓戏、岳阳花鼓戏、衡阳花鼓戏、邵阳花鼓戏、常德花鼓戏、零陵花鼓戏等6个流派之分,各具不同的艺术风格。

湖南省艺术研究所原所长、研究员邹世毅说,“花鼓戏”顾名思义,表演的内容里有“花”,通过不同季节的花来谈农业生产,谈人的感情甚至爱情。湖南的花鼓戏便是在劳动生产生活中产生的,并且反映的就是劳动人民的生产生活。它活泼诙谐、载歌载舞,且戏剧动作多从农村生活和民间艺术中提炼而成,带有浓郁的生活气息和独特的地方风味。

湖南花鼓戏在表演上常采用一些舞台化了的日常生活动作和表现劳动过程的成套身段。前者如开门、进门、撩门帘、整妆、掸灰、扯鞋、挥汗、端茶等;后者如推磨、抖碓、打铁、打鱼、砍柴、摇船、缝衣、补鞋等。与此同时,还根据湖南花鼓戏的剧种特色,创作了很多既“来源于生活”又“高于生活”的舞台程式动作,如《打铜锣》中林十娘“放鸭子”、《补锅》中的“拉风箱”等。

喜剧风格浓郁,有明显的湖南人的幽默,是湖南花鼓戏的另一大特色。例如《补锅》把严肃的主题喜剧化,凸现了刘大娘、兰英、李小聪诙谐幽默的性格特点。小聪来到兰英家,刘大娘不知道小聪就是兰英的男朋友,催他快点补锅。小聪不急不忙讲述自己的岳母看不起补锅匠,刘大娘也表示赞同他岳母的思想,接着,小聪对刘大妈的旧思想给予严厉的批评,教育她七十二行都重要,彼此相依不能离。刘大娘听小聪讲得有道理,表示不仅自己要改变旧观念,还要帮助小聪劝说他岳母接受这个女婿。小聪见岳母已回心转意,连忙向岳母表露身份。《补锅》通过其中三人的系列对话、唱词和动作,把深刻的主题用演员生动活泼的表演形式体现出来,使之更贴近于生活,产生强烈的艺术效果。

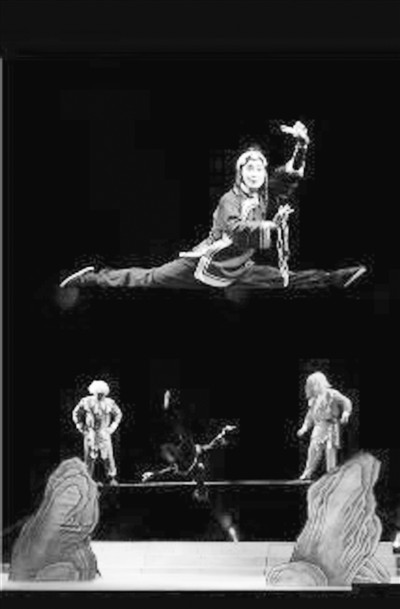

传统偶戏 趣味十足

一个戏班,独自一人包打包唱;一个剧团,就那么一副挑担,闪悠悠走村串户,几多轻便。一个演员在幕后一边操纵,一边演唱,并配以音乐,一台戏就这么诞生了。这就是中国传统偶戏。中国偶戏包括傀儡戏、皮影戏、布袋戏三种类型,在中国戏剧中具有独特的地位。在湖南,木偶戏也十分盛行,《旧唐书》中就有“唐咸通六年(公元865年),湖南桂阳一带即有木偶盛行”的记载。

邵阳布袋戏是我国现存唯一的原始布袋戏,发源于邵阳县白竹村燕窝岭,从刘氏家族胜公传至今“永”字辈,已有18代传人,因表演艺人藏身于布袋围成的戏台内,用双手表演套戴在手指上的小木偶表演戏文而得名。它的表演方式和表演技巧为,一个艺人一副戏担,无论是大戏小戏、文戏武戏,生旦净末丑、吹打弹唱耍,全靠艺人一个人手、脚、口、舌并用,十指灵活调度。邵阳布袋戏集木偶技巧、戏剧形式、表演技艺于一体,具有神秘、精致、新奇、简便等特征,一块土色土香的蓝色印花布,围着一张普普通通的方桌,撑起来就成了一个绝妙的舞台。600余年来,始终保持初创时期的表演技巧、演出风格和演出形式。2006年,邵阳布袋戏列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

湖南杖头木偶戏表演时由演员举着木偶,在一人高的帷幕内进行表演,故又名“举偶”。湖南杖头木偶,偶身一般是二尺四寸至三尺长;头部用木料雕刻而成,内空,眼鼻均能活动;在颈部下面,接上一节木棒或竹棒,称为“杖杆”;两手无臂,仅有一对手掌,上装操纵杆;无足。通过穿戴服装和盔帽,上述部件即可连成一个木偶人物,演员右手举着杖杆,左手掌握两根操纵杆,藏在幕下,模拟人的各种动作。

湖南皮影戏旧称“灯戏”、“影子戏”或“灯影戏”,流行于湖南长沙和衡阳,以及益阳、常德、湘潭等地,深受广大观众特别是少年儿童的喜爱。它最大的特点是表演细腻、色彩丰富,以操纵稳健准确、表演细腻传神、造型精美生动、神态栩栩如生而闻名于世。在表演上,湖南皮影戏可归纳为“以声传情,以声感人,静则有情,动则传情”。湖南皮影戏的童话剧和寓言剧,在皮影界独树一帜,更是蜚声国内外,曾被法国《费加罗报》赞为“比金子还要贵重的皮影戏”。湖南皮影戏于2006年被评为国家级非物质文化遗产。

濒危剧种 急需拯救

当历史的尘埃落定,惟有文化以物质的或非物质的形态留存下来。它不仅是一个民族自我认定的历史凭证,也是这个民族得以延续,并满怀自信走向未来的根基和智慧与力量之源。然而,一个不容置疑的现实是,湖南的地方戏剧正在萎缩,某些剧种处于濒危状态。

邹世毅多年以来致力于地方戏剧研究,根据他提供的一组数据显示,祁剧现存专业剧团有9个,是1983年时的30%,而尚能坚持演出的只有5家。曾经极为兴盛的花鼓戏也只保留了11个剧团。其他剧种的情况更加令人忧虑:侗戏已无专业剧团;苗剧虽有花垣县苗剧团的牌子,但现在以演民族歌舞为主;巴陵戏、荆河戏、湘昆、岳阳花鼓戏、常德花鼓戏、邵阳花鼓戏、零陵花鼓戏等7个剧种都各只存有一个专业剧团在艰难支撑。一些剧团的演出活动日少,剧目贫乏,地域范围日窄,剧种特色乏善可陈,衰落的表征十分明显。伴随着剧团或解散或合并,演员或转行或退出,某些剧种处于濒危状态。

邹世毅认为,拯救濒危的湖南戏剧,要分情况进行保护。对于有观众,但是没有市场观众的戏剧,要以政府为主导,鼓励发展为主;对于影响不大、流传不广的剧种,提倡以记录性的保护为主;确有传统文化保护价值,流传地域广,演出还有一定经济效益和社会效益的剧种,要强调培养传承人;对于还没有消失,但也没法救活的剧种,既要记录保护,又要对特定的剧目培养传承人。邹世毅还强调“生产性传承和保护”的重要性,即不同的剧种要不断生产贴近时代、贴近生活的新作品,创作新剧目,不能“老戏老演”,可以从别的剧种和国内外优秀剧目中引进题材进行改编,提高剧本的兼容性。

为保持地方戏剧的发展,湖南近年已采取了一系列措施,强力推进湖南地方戏剧的持久生存和面貌改观。或建立定期的戏剧汇演制度,如设立“湖南戏剧芙蓉奖”;或建立湖南省非物质文化遗产申报工程,民间戏剧得到了一定程度的保护,一些濒临消亡的曲目被发掘;或建立了民间戏曲展演平台,自2005年起搭建的一年一度的“公共大戏台”为民间戏曲爱好者提供了表演机会;或恢复了中断数十年的戏剧歌曲等文化下乡活动。

对于戏剧未来的发展,邹世毅依然持乐观态度。他说,传统戏剧从来不缺观众,政府对传统戏剧越来越重视,并在全省各地建立了非物质文化遗产保护传承艺术中心,使传统戏剧有了资金、平台和人才。戏剧不会衰亡,更不会消失。

本版图片由湖南省外宣办提供

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制