日前,一条名为“学会这些字,到博物馆轻松变学霸”的微信在朋友圈里流传。这条微信罗列出了26个“博物馆里那些你不认识的字”并给出释义,让读者轻松了解生僻字的含义。

其实,对大众来说,博物馆里的生僻字远远不止26个。走进博物馆,对照文物读懂生僻字的意思,才能对藏品有更深入的了解,对传统文化有进一步的认识。

生僻字难倒观众

暑假,杨女士带着孩子到北京自然博物馆参观,5岁的孩子玩得很高兴,求知欲也很强,不停地拉着她问这问那,几乎每个展示牌都要念一遍。虽然大多展示牌上的名称都有拼音,但说明文字中还有很多生僻字,例如鳍、螈、嵴等,家长不能准确地读音。这让家长有些尴尬,都说孩子把大人们问倒了。

簠(fǔ)、觥(gōng)、鬲(lì)……一些平时难得一见的汉字,却是博物馆里的“常驻户”,标注在一件件珍品下面。去博物馆观展,虽然可以学到很多书本上没有的知识,可是,不少文物却让人叫不出它们的名字。

正因如此,网络上才流传开“学会这些字,到博物馆轻松变学霸”这样的微信。微信把26个生僻字做成大图,通俗易懂。例如:彝(yí),通“仪”“礼”,既是古代青铜器中礼器的通称又代表着一种具体的器物,同时还图文并茂地简单介绍了中国国家博物馆的妇好偶方彝。

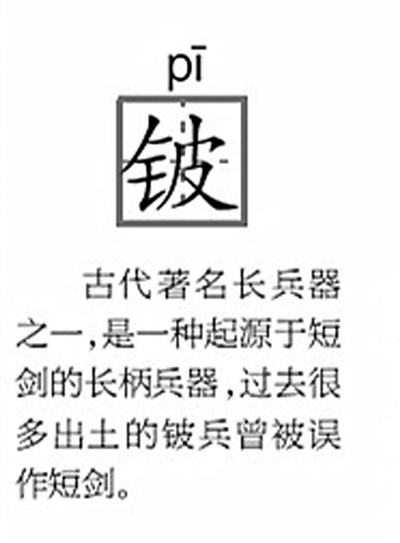

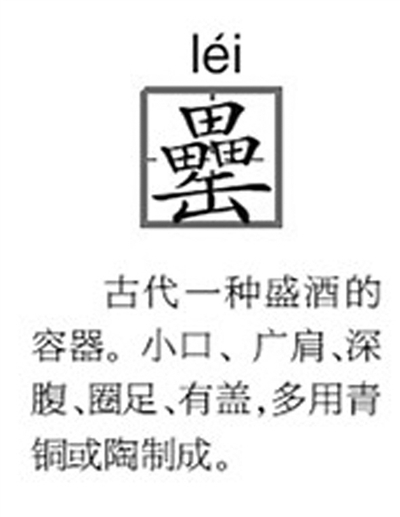

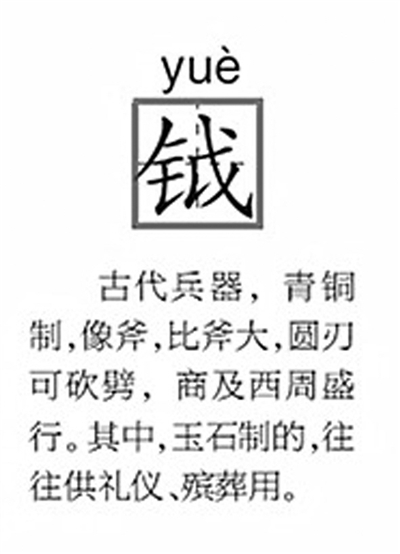

除了彝(yí),还同样结合全国各地代表性文物介绍了簠(fǔ)、觥(gōng)、鬲(lì)、甗(yǎn)、盉(hé)、觚(gū)、罍(léi)、觯(zhì)、瓿(bù)、斝(jiǎ)、盨(xǔ)、敦(duì)、殳(shū)、铍(pī)、戟(jǐ)、匜(yí)、铙(náo)、钫(fāng)、钲(zhēng)、錞(chún)、瓠(hù)、缶(fǒu)、铩(shā)、钺(yuè)。

不仅会读,还要读懂

看了对这26个字的字音和字义的解读,不少网友笑称,有些像小朋友看图识字的感觉,但能增长不少知识。有学生说:“这样组合在一起便于复习”,有网友表示:“普及中国文化教育好”,年轻妈妈则说:“育儿用,教孩子看图识字,大家收好!”还有网友称:“再也不用担心一进博物馆就变文盲了!”

也有读者表示:“光知道读音不过瘾,那是‘伪学霸’,我们还想知道这些字所代表的意义。”

其实,在博物馆里,这些生僻字经常能够见到。学者解读说,这些我们今天看起来非常生僻的字,其实都是古代的常用字。例如:鬲、簠、彝、觥等,都是古代盛放食物和酒的器具,就跟我们今天每天都使用的锅、碗、酒坛和酒杯差不多。只是因为时代和科技的进步,以前的那些器物都被淘汰掉,不再使用了而已。

同时,古代有很多器皿的名称是相互混淆的。此外,很多后世无法辨识、归类的器物,以及造型复杂、奇异的东西,往往都被称之为“彝”。因为在了解古代文字命名时,对这些文字的理解,是不能用现代汉语来解释的。例如:“匜”在古代就是溢出的意思,所以叫匜。只是现代汉语把其转换了。

进博物馆要有备而来

其实,不少博物馆也已经把展示牌中的生僻字标注了拼音和释义。例如在中国国家博物馆的长期陈列“中国古代青铜器艺术”展览中,不少青铜器类的生僻字都标注了拼音、图示和释文,让前来观展的大众,不仅能近距离感受文物,还能增长知识,了解文化。

博物馆是没有期限的学校。不少博物馆也经常举办一些讲座,向大众普及相关的知识;此外,也加强了对博物馆工作人员的培训,让观众在对一些文物的名字和用途有疑问时,随时可以与博物馆的工作人员交流,并能得到满意的解答。

只是博物馆门类非常多,自然博物馆、历史博物馆、动物博物馆、航天博物馆……涉及的领域各不相同,相关的生僻字、知识面也不一样。

博物馆馆藏非常丰富,陈列的文物艺术品对绝大多数观众而言是陌生的。如果只是走马观花看一遍,很难有所收获,这不仅需要博物馆做好知识普及工作,如果观众能够在参观前做一些准备工作,查阅资料,想必收获会更多。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制