一个共同的特征是:公益的角色常常既繁且累,但所有志愿者都乐在其中……

公益、工作两不误

5月30日,临近儿童节,北京市东城区特殊教育学校举办校第十届特奥会,陪孩子们参加特奥会的除了老师和家长,还有来自民进东城经济综合支部的志愿者,他们当中有留学英国的江涛、卢轶超以及从法国归来的李曦光。为了答谢这些送来特奥会奖品的叔叔阿姨,孩子们送上了亲手制作的饼干和小饰品。

这些志愿者来自不同的行业,平常也参加过不同类型、不同领域的公益活动。相比于5月15日由国家卫计委家庭发展司和中国人口福利基金会主办的“ 2014‘国际家庭日’中国行动——聚焦城镇化与中国家庭幸福”公益论坛,民进东城经济综合支部的“有爱无碍”活动并不“高大上”,但是公益活动不分大小高低,无论是英国海归江涛,还是哈佛人类学博士景军都在尽自己所能爱我们的社会。

如今,越来越多的海归加入到国内的志愿者大军中,公益组织的创办人就有很多是海归。不论是否全身心投入公益事业,海归都努力追求自我价值和社会价值的实现,部分人更是在自己的工作中践行公益。

“我在公司的人力资源部门,就会经常负责组织公益活动。”目前在海南航空工作的李曦光表示,因为在国外社团和社区的原因让他接触到很多公益活动,回到国内的他更是将工作和公益活动相结合。

在另一个领域,清华社会学教授景军回国研究艾滋病10余年,之后又从心理上研究老年人自杀问题。他将自己的工作与公益结合,在研究的过程中,景军倡导策划大型学术交流,并且以“做公益应该从我做起,指望着别人去做那不叫公益”的原则不断地参与公益性活动和公益论坛。

成为日常生活一部分

许多海归回到国内都会参与各种类型的公益活动,小到清扫社区、关注留守儿童,大到艾滋病研究、环境保护。一部分海归寻找组织机构当志愿者,还有一部分海归注册社会组织做公益活动。

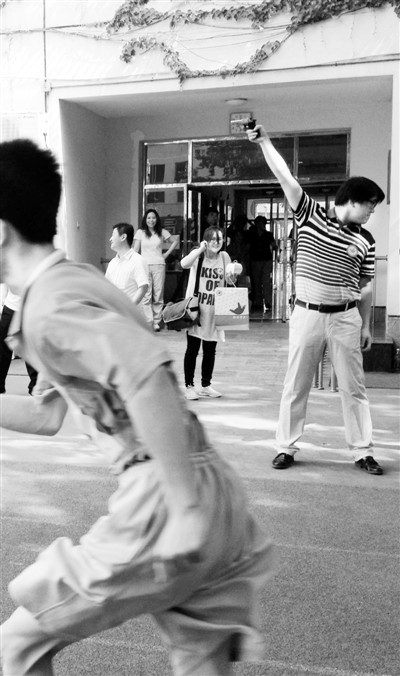

热爱摄影的卢轶超在运动会上一直跑来跑去,为孩子们拍照。她曾在英国的一个回收旧衣物的义卖组织中当志愿者,该组织将旧衣服清洗后统一放在店面中售卖,被除去成本的钱将捐给需要帮助的弱势群体。

回国后,她希望找到相应的公益组织,继续做相关的志愿活动,最后她进入民进东城经济综合支部坚持她的公益,她说:“我一直觉得公益就是我生活中的一部分,在学校所接受的教育和家人对我的影响让我认为,公益就在身边。”

除了关注弱势群体外,社会科学研究也是海归公益活动的重要部分。海归赵新(化名)便建立青年社会领袖田野营,对中国农村乡镇进行田野调查。这是一个包含来自五湖四海的人才的组织,田野调查是为了进入中国乡镇开展独立的学术研究,对主流的发展理论进行深入反思的公益活动。景军认为:公益不仅仅是捐钱这么简单的一件事,我们每个人都应该有一颗爱社会的心。

海归行业多种多样

做公益的海归志愿者来自各个行业,李曦光是民企的职员,卢轶超在政府单位工作,江涛在北京创业,景军是清华大学的教授。这些从事不同工作的海归却做着同一件事,那便是公益。江涛说:“我们来自不同的工作岗位,但是现在我们都在这里做公益,一起关注这些孩子。”

海归志愿者中有人已经在事业上有所成就,有人还在为事业打拼。即使刚回国的海归都还处在一个事业发展期,经济实力和精力都有限,但是他们并没有停止做公益。江涛说:“回报社会同时也是对自己心灵的净化。我会继续下去,以后,我还会带着孩子多参加这样的活动。”

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇