在当代中国书法界,对钟明善书法艺术的认识与评价,经历了一个由去蔽、到心、到神会、再到经典化的过程。置于一个急近功利、求新求变的时代语境而言,这过程对钟明善来说不免有些漫长。但正因如此,方显出其“久经考验”的价值所在,并使经典化的存在,有了一个十分坚实的基础。和足以跨越时代之局限,而深入时间、深入历史深处的价值认同,而非“时势造英雄”式的昙花一现。

由书法理论家到书法教育家再到书法家,拥有多重身份迭加的钟明善,其书法创作的成就,曾长时期被遮蔽或误读。尤其在早期阶段,常常或视为学者书法,或归为文人书风,或看做其为理论与教育的副产品,疏于将其作为独立的艺术探求和艺术创作来看待和研究。加之钟氏书法根植传统,取法众长而守常求变,打通古今,人书一体,质有余而不受饰,非造势跟风、耽于炫技者可比,一时成不了热点话题,便只能“慢热”,也是这浮躁时代的必然。

无可讳言,受时代语境所驱迫,当代中国书法在成为显学的同时,也渐次陷入了一个人书分离、道艺分离的怪圈。所谓书法艺术或专业性的书法创作,越来越多地呈现为一种脱离主体心性和修为,只在技艺和观念层面求新求变,以“吸引眼球”、标出自我而领风骚于一时的“运动态势”,虽也由此拓展了当代书法艺术的表现域度,增强了对时代精神的表现力,但也不免有偏离中国书法之美学传统和本质属性之嫌。

再说,中国书法原本就是一种人书合一、道艺一体之文化精神的综合,着重于对诗性、神性之生命内空间的冥思与聆听,而后缘笔墨线条藉以认识自我、接近天地奥义之美;于欣赏者,也主要作用于其心灵、心性、心气,而不是如西方现代艺术那样主要作用于视觉与观念。是以“质感重于造型”,遂成为古今书法第一义的审美价值取向。

而“质感”何来?

在技艺,在才情,更在人品、思想和学问。

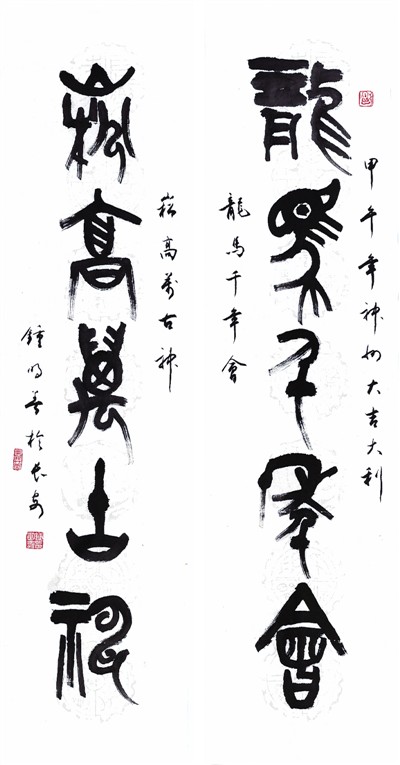

由理论而实践,由学人而书家,在钟明善这里,是先打好了人文境界的深厚底蕴,再借书法这一艺术形式,自然生发为现代学人之精神性的创造活动,也自然带有中国文化和中国艺术之精神的深度基因——隐修与独善;所谓内无挂碍,外无所求,只是与自身学问的发展、生命的行程相应之事,而无缚无解,自在通透,无心而臻于至道。从而方能上溯源头,再造根性,在对传统书法之精义深度理解的基础上,再经由落于日常、归于修行式的笃诚实践之综合、发展、变异的过程,跨越传统程序,融会古今书理,渗化个在才情,默然而沛,厚积薄发,成为极具中国文化风神情趣而又饱含主体精神和艺术个性的现代书写。

无论古今,所有真的艺术、好的艺术,皆生于修行而非造作和经营。而一切真正位列经典的书法艺术作品,也无不是与创作主体之诗性、神性之生命意识和问道于学问及修行之中而得的。中国书法史上的三大行书,皆为当下应和无心之作,却件件是绝响。亦即真正好看的书品、耐看的书品,不仅仅在于其形体线条之美,而是形体线条之外的天心人意。由此,仅从发生学的角度来看,钟明善的书法历程,确然一直遵循着人书合一、道艺一体的路数发展而来,也因此才奠定了其书法艺术之经典性的质素和品格。这也是欣赏与理解钟明善书法的意义和价值时不可忽略的一个重要方面。

换一个角度,再从接受美学方面来看,或许更能认清钟明善书法艺术的经典意义之所在。

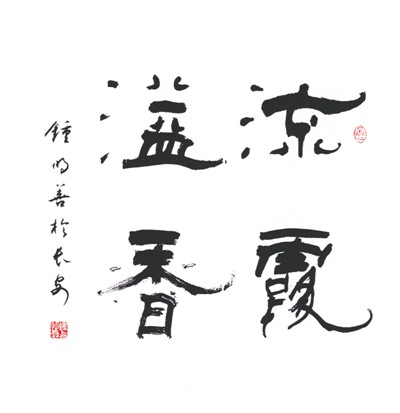

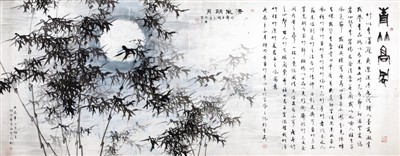

钟明善的书法作品,好看且耐看,已成公论。仅以欣赏而言,居庙堂而显高华,端肃中见生动,混凝中见散逸;处民间而生亲和,潇洒中得神采,冲淡中得精神。气象严整,内涵丰厚,不饰不矫,平宁修远,既感目会心,又涵养精气神——概而言之,有清气亦有贵气,所谓“极高明而道中庸”。这里的“中庸”,按笔者的理解,关键在于暗合了中国文化的核心价值取向或基本元素,亦即合乎在这样的文化传承与熏陶下,所生成的中国人本源性的审美感受和由此所需求的“天心人意”。

总结传统中国文化的核心价值取向或基本元素,笔者曾用“静”“净”“敬”三个字概括之,并认为这也是中国文学艺术的本根,我将这一提法简单归纳为:

“静”者──虚静为本,安妥心斋;

“净”者──简约为本,净化心灵;

“敬”者──虔敬为本,提升心境。

进而认为:这一本根在中国古典艺术中曾得以充分体现——仅从接受美学角度而言,中国人喜好中国书画及其他传统艺术的根本心理取向,正在于倾心这一文化根性的艺术性演绎或诠释。同时,在急剧现代化而浮躁与焦虑的当下文化语境下,这一源自中国人本源性审美感受的倾向,正化为一种“文化乡愁”式的吁求,为各种传统艺术的发展提供了新的可能。

回头再以这“静”、“净”、“敬”三点品读钟明善书法,并作为指认与评价其核心审美价值的“关键词”,显然恰得其妙而豁然开朗。

具体而言,体现在钟明善书法作品中,“静”者,指其气息安稳如渊渟岳峙而沉静蕴藉;万千气象之下,有严正之道气、清旷之心境浸漫弥散。注目既久,则心旷神怡,纳静气,散情怀,天高地阔,云卷云舒,得大自在;“净”者,指其笔情墨意端正清华,不着迂怪;简约,自由,合心性。其用笔在有节制的运动中体现一种浑然的力度,其着墨,则素净为本而又饱含情韵。沉浸其中,逸气袭人,消妄障,清郁结,得素宁,发远志,而净化灵台。

诚然,若仅以“静”“净”两点看待古今优秀书法作品,大多都可当得,这也是以“隐修与独善”为书道要旨的传统书法路数所必然归属的审美取向。关键是第三点:一个“敬”字,不知将多少书家及其他艺术家,挡在了“经典之门”的外边,这也是处于浅近、低俗、功利主义和消费主义盛行的当下时代,我们对真正优秀的艺术家所期待的价值标准。而这,也正是钟明善书法艺术高标独树之根本所在。

品味钟氏书法,扑面而来的,首先是儒雅娴静之气,有足够的笔墨趣味和文化内涵可赏读。读进去了,方解得此儒雅娴静中,更有兴发浩然之气的敬意存于深处,而得以扩展胸襟,提升心境。显然,这与创作主体的精神“内存”之高远之丰赡是分不开的。只有那些尚葆有一脉诗性、神性生命意识,和心存虔敬笃诚之艺术理想的艺术家,方能抵达如此之境界。

总结上述,归于一点:欣赏和研读钟明善书法艺术,或可用”静”“净”“敬”三个关键词作引领,以得其要义,领其精髓。

而此三字精义,在钟明善书法艺术中,可谓备于一体而尽可细细领略。

钟明善简介

钟明善,男,陕西省咸阳人,1939年生。西安交通大学教授,博士生导师。

曾任中国书法家协会副主席。

现任中国书法家协会顾问、陕西省文联顾问、陕西省书法家协会名誉主席、西安市书法家协会顾问、西安书学院院长、陕西省于右任书法学会会长、陕西省诗词学会顾问、西安终南印社顾问、西安交通大学博物馆馆长、西安交通大学文化艺术系名誉主任。

著有《中国书法史》、《篆刻选》、《意象艺术散论》、《钟明善书学论集》、《国画习作选》、《艺林絮语》、《长安书法胜迹》、《书法欣赏》、《行书技法》、《长卷三种》、《自书韵语楹联》、《钟明善书法篆刻》、《书法基础》、《于右任书法艺术管窥》、《汉字书法初步》、《谈艺录》、《墨舞》(中央电视台拍摄艺术片)续集解说词、《于右任的书法艺术》等。

主编了《中国传统文化精义》、《行书临范》、《金文三种》、《于右任书法艺术》、《名碑帖学习与欣赏》、《于右任书法全集》、《中国历代名碑帖临写与鉴赏》等。

1987年获教育部“全国教师书法、美术、摄影展览”书法一等奖;2000年被教育部评为全国高校艺术教育先进个人;2001年被国务院授予有突出贡献专家称号,享受国家特殊津贴;《书法基础与欣赏》2002年10月获中华人民共和国教育部颁发的“全国普通高等学校优秀教材”二等奖;2003年被授予西安交大“教学名师”称号;西安交大“师表奖”、“教学成果一等奖”;2006年2月中央电视台《东方之子》专题报导;2009年4月荣获全国“五一”劳动奖章。

《中国书法家名人大辞典》、《中华当代艺术家》、《中日当代著名书法家集萃》、《中国当代艺术家大观》、《当代中国书法艺术大成》等中外辞书有传。

钟明善书法作品被故宫博物院、中南海、人民大会堂、钓鱼台国宾馆、中国人民革命军事博物馆、西安碑林博物馆等处收藏。

曾访问日本、美国、意大利、德国、新加坡、奥地利、荷兰、韩国、肯尼亚、南非等国,举办书画展、讲学、进行文化交流。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制