画家简历

林丰俗,1939年生,广东省潮安县人。1959年考入广州美术学院中国画系。1946年毕业,分配到怀集县文化馆工作,1975年调到肇庆地区群众艺术馆工作,1981年调到广州美术学院中国画系任教,1999年退休。中国美术家协会会员,广东省文史研究馆馆员。原为广州美术学院教授。

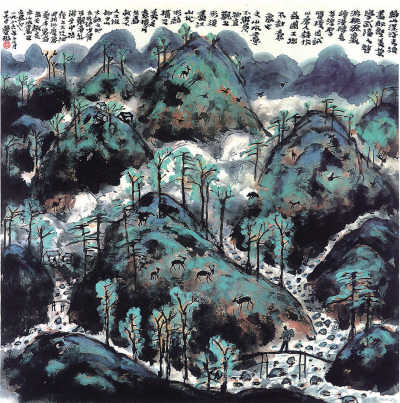

粤人林丰俗,状写粤地山川,不腻地写,铺陈了几十年,他就成了其家乡青山绿水的形象代言人。

我们对粤地的风光知之甚少,不曾有过“目成”的快感。略熟悉一点儿的是海南。但是海南给我们的印象是环城的“河(海)水洋洋”,不踏实。林丰俗的粤地风光则不是这样的。不但看了踏实,而且向往,诱使人在恍恍惚惚之际产生重重叠叠的“反认他乡是故乡”的幻象。这是不是说林丰俗的山水业已抛弃了地域特征?不是。相反,是因地域特征(实际上是个性特征)过于强烈之后的一种引人入胜,是在识与不识人群中唤起的那种“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”的情感共鸣。

当今有那么一帮子人,说话很“大”。一会儿“大环境”,一会儿“大背景”,一会儿“大同”……站在文化的海关自作多情地高唱感觉上的“中外流行歌曲”。林丰俗土生土长在四通八达的海港城市,却一动也不动地用民族唱法歌唱家乡的山山水水,迄今已经半个世纪矣,仍然很沉着地当他的“一方之士”!

“一方之士”有什么不好吗?八大开江西,石涛开扬州,石谿开金陵,不都像开垦荒地那么一开就开起来了。沈从文用他的凤凰口音叨登了几百万字的湘西人事,世界也就认识了沈从文,晓得了湘西,用惊异的目光打量中国。“一方之士”,影响何止一方。

林丰俗对粤地的山川是吃得准的,举重若轻。他摸到了动静在这一方土地里的气血、龙脉。不止于风貌,乃以气象胜。于是,田野有田野的气象,村落有村落的气象,山林有山林的气象,港口有港口的气象。于是,田野、村落、山林、港口皆勃勃有生气也。傅青主《杜遇余记》云:“一日,忽午后风云雷电,林薄晦螟,惊骇胸臆。莲苏问:文章家有此气象否?余曰:《史记》中寻之,时有之也。至于杜工部七言五言古中,正自多尔。眉曰:五言排律中尤多。余颔之。”

气象难为。

然气象如天象。温煦者有之;华美者有之;混混沌沌鱼龙寂寞者亦有之。何必一一风云雷电,惊骇胸臆,张诸素壁,晨昏畏惧?此中三昧,林丰俗深得之矣!

得之不易,请看《石谷新田》。

《石谷新田》洒满了“新”意。“大环境”是石谷一些奇形怪状就像有学问的人说的“嶙峋”这样一弯一弯的石谷。田是窝在石谷里的(没有平畴千里),像摇篮。摇篮里待哺的是什么呢?是生命。谁来哺养生命?人。所以《石谷新田》画的就是“希望”的岁月,林丰俗不以《希望》为题而婉言之曰“石谷新田”,用意是颇不坏的。林墉说作为画家的林丰俗喜读书,尤喜读“冷门书”,这说明了他思维的别致。有别致思维的人往往能够作出“人所难言,我易言之;人所易言,我懒得言之的举措。我很喜欢这样的思维。很多人也很喜欢这样去思维,但不易办到。思维是一种才能。”

思维也是一种气象。从乱石堆里掘出了不必明说的心意,让所有人的心田都播种了一丘嫩绿,一漾一漾地长着,这就是《石谷新田》的气象。

也可能会有人认为《石谷新田》是有缺陷的。比如石谷周围的一圈白梅,就晃动着岭南派前辈先生如关山月、黎雄才的影子。这不奇怪,一朋友跟北京人打交道,不待开口,对方一眼就瞅出是湖南人了。开始他还纳闷儿:“我又没当着您大口大口地吃辣椒,您怎么知道我是湖南人?”对方回答:“感觉呗!”

“感觉”是种说不清道不白的东西。但“感觉”往往是合乎情理的。林丰俗在创作《石谷新田》的日子,年方而立。一个30岁刚出头的年轻画家怎么会对身边的环境一点儿没有“感觉”?他应该敏感才对。关山月、黎雄才都有过年轻的时候,关、黎年轻时也就近“感觉”过他们的前辈,学二高一陈。关、黎曾经都是春睡画院响当当的学生。我们现在有些理论家,说话办事有些急功近利,缺乏对一个画家立定其艺术生涯的长远目标和计划,就像广告上说的,幻想“60岁的人,30岁的心脏”;或是30岁的激情,洒在60岁的纸上,强迫画家做出违背自然生理规律的返老还童与少年老成,这是很荒谬的事情。什么时候地球上曾经长出过这样的奇花异果来着?

黄宾虹在与傅雷的通信中曾谈到新罗山人,他承认新罗山人是大画家,可是他还是觉得非常遗憾,以为新罗山人真是“求脱过早”,否则他的成就会更大。黄宾虹自身的发展过程就正好说明了这一问题(今天的艺术史论家大致认为:没有黄宾虹70岁之前在故乡堆里讨生活的“白宾虹”阶段,就无从翘首“黑黑团里天地宽”的“黑宾虹”的巅峰)。

林丰俗在深化自己的过程中,有理智、有目地吸收一点儿前辈的东西,这是对的。“试玉要烧三日满,辨材须待七年期。”这样,一步一步也才有了后来的林丰俗。

《石谷新田》让林丰俗披着满谷的春风,一田的希望,沉甸甸地登上了画坛。

登上了画坛的林丰俗,没有努着年轻的劲头叱咤风云,风光在外。他撅起身子,一头又扎进了自己的山川,“代山川而言也。”

七年后,他完成了《山村新雨足》。

像这样满村满寨的新雨我们是见过的,而且在这样的新雨里还张望过,有过一段湿漉漉的少年的哀愁,我们熟悉这种气味。林丰俗的描写是真率的,不熟悉的是这里的山村以及山村里的学校和孩子们。这是个什么样的山村,它距离城市有多远?夜幕下的窗口是否一例地透出了白炽电灯的亮光?这些疑问似乎都被眼前“浓得化不开”的新雨一下子给罩住了,又仿佛跟浮在山村背后的几只欢快的鸟儿一样,远远地清晰起来……

《山村新雨足》有一段题识:“偶翻书,见清诗人袁枚有句云:‘但肯寻诗便有诗,灵犀一点是吾师,夕阳芳草寻常物,解用都为绝妙词。’……平畴山村,寻常景物,亦自有画意所在,吾此图即忆写昔日山居之景……”

平畴山村,寻常景物,司空见惯,有什么好看的?但是林丰俗硬是把它一棵树一间屋地画下来了,而且好看,你怎么着?“夕阳芳草寻常物,解用都为绝妙词。”关键只在解用与不解用耳。

林丰俗有一方闲章:“俯拾即是”。司空图《二十四诗品》云:“俯拾即是,不取诸邻。俱道适往,着手成春。”《山村新雨足》表明林丰俗在思想与技术两方面均已达到了一个从容自由的高度“俯拾即是,不取诸邻。”

跟《石谷新田》不同的是,《山村新雨足》的题意并不很明确。《山村新雨足》的题意被雨浸透了,变得朦朦胧胧。但它一点儿也不夹杂春寒料峭的意思。它是一张温暖的画。

作于1980年的《木棉》也是一张温暖的画。但是温暖的形式是不一样的。《山村新雨足》画的是整个山村被渥在一场新雨里的真实的样子,让人琢磨琢磨,心里一阵窃喜。《木棉》里的木棉则只有拦腰一树,上不挨天下不着地,生长得很随意,因此它的温暖也是自自在在、大模大样的,就那么一拨儿一拨儿对着人乐呵,很随意。而且这种随意或许只有广州人最能够认同,体会最深。这当然不仅仅因为木棉是广州的市花,他们对满街的木棉们早就熟悉得像阳台上的一个盆景,肯定不是;原因还在于,林丰俗的《木棉》活出了木棉的劲头,只半天的工夫就把广州人敢作敢当、热情奔放的性格搞定。郑板桥说:眼中之竹非手中之竹,手中之竹又非胸中之竹。然则胸中之竹该是个什么样子呢?窃以为,胸中之竹就是没个样子,随意!随画家在创作时所身处的环境、心境甚至纸张颜色的不同而随意为之,—个成熟的画家应该具备这样的才能。《木棉》画的是“古端州披云楼侧之木棉”,但我们相信,这《木棉》里的木棉跟真的古端州披云楼侧的木棉是不一样的,能一样吗?

外地人学广东人在钱财上的“甩派”,有一句笑话: “毛毛雨啦!洒洒水啦!小意思啊!”严肃地说,这种“派”是能够代表广东人的一些气质的,一点也不抠门儿。并且这种气质几乎黏在了形形色色、各行各业的广东人身上。作为画家的林丰俗就有这种“派”,有种举止从容、随意成章的气质。《木棉》的模样好比是给一个人的半身照,精彩尽在脸上。迎面怒放的花不止是两三枝,也不止是“花团锦簇”、“触目纵横千万朵”,而是半边天半边天的耀金。这种让观者痛快淋漓的场面同时就给画家带来了很大的麻烦,必须调动各种与浓、密、厚、重、深、稳……相对应的甚至相反相成的艺术手段来调和画面,差可得成。《木棉》表面上看起来有点斤斤计较,连每一朵花的脸型、老树半身的皱纹都毫不含糊,但是整体地一看,端端正正的,不抠门儿! ……《木棉》的天空还有六只白鹤在悠悠地荡着。“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。”这让亢奋的心一眨眼又变得更加天朗气清。

在一篇旧文里,对于笔墨的解释是这样的:“笔墨不仅仅是一种技法,或者说形式,它应该是一个画家人格的一部分。一个画家的心性、情致、品操始终会像宝石的光泽一样透过笔墨的各式迹象而闪烁出来。”我们现在还是坚持这样的意见。很难说,某某的一张画题材很好,章法很好,意境也很好,就是笔墨差了些,这有些说不过去。有谁听说过这样的议论:这场芭蕾舞剧情很好,表演很好,旋律也很好,可惜演员的脚尖老撇着,立不起来。岂有此理!

林丰俗艺术的成熟过程也正是他驾驭笔墨达到一种很随意的过程。

林丰俗对于笔墨所采取的态度是“合于天造,厌于人意”,不强求什么,不刻意于某一种经年不变的形式。他画田野、村落、山林、港口,其笔致墨彩丁是丁,卯是卯,想法多多,办法多多,看不出套路来。苏东坡评价自己的文章:“吾文如万斛泉涌,不择地皆可出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难;乃其与山石曲折,随物赋形而不可知也。”(《文说》)这是一种很高的境界。随物赋形,姿态横生。

《山村新雨足》用的笔调一概是:朴拙稍带一点儿稚气的朴拙,《暮霭群峰》就多了些沉郁,多“困”的笔调。《暮霭群峰》的墨法是积,《山村新雨足》则纯为泼,水汪汪一片,感觉好像是一口气就泼完了。《岭上多白云》的墨法又是另外一个样子,说不好是泼是积,是铺是染,唯氤氲一团。此中的笔调也是古怪的,像“草篆”。“谁画拖泥带水山”?

林丰俗对于技法的运用,为不持一端、法无定法,与对笔墨的态度亦颇一致。有意图地把色彩融汇到笔墨中间。若无痕迹,是他在技法上的一大景观。

传统师徒制的教学往往要先练笔墨,后学施彩,以为可祛浮艳一病。现在不这样了,现在的“世界变得越来越精彩”,画家的笔也跟着袅袅起来,沉静一些的画已经几稀。林丰俗的作品表面看来也仿佛尔尔,色彩大胆得夺目。他无法拒绝色彩,他的家乡原本就是一个色彩缤纷的所在,他的笔下多些彩色的生命是真实的。他画《山海一角》,近边的树厚沓厚沓的红,像梦里才遇的光景,非花非叶,火得一塌糊涂。但是仔细地想了想,又以为非如此不能写尽东南山海之气象,看了过瘾。

林丰俗很多的作品都看了过瘾。红得狂妄,绿得透彻,纯粹的水墨,有时又黑得掉渣,整座山就像一滩石油,乌乌的溢着亮光。要之,无非用墨如用色,用色即用墨,并无一点儿“画眉深浅入时无”的心意。不浮艳,自不俗。

岭南派的传统有这么几个特点:一是注重生活,他们的眼珠子比别的画家转得滑溜;二是强调技法,借鉴国外好的东西;三是在求独创的过程中还死死掐住传统的一根“线”不放,练好笔墨功夫。这些特点从早些时候的苏仁山、苏六朋开始就露出端倪(二苏主要侧重于一和三这两点),到了居氏一门,生机、趣味、功力就一股脑儿地全蹦到画面上来了。后来的学者以天赋、学识、功力不能并用,略见一斑,只陶醉在居氏趣味横生的“撞粉法”里面,以为好玩,结果“撞”出来的,与生机勃勃、笔致挺健的祖师法门相去诚不可以道里计。但是真正的传人,如高氏兄弟、陈树人、关山月、黎雄才、赵少昂、黄幻吾等等,仍然把持住了这一门衣钵,且各有灵苗各自探,从不同的自然环境、人文环境以及个人心性上把岭南派的门户张开了,“若风遇萧鱼脱筌”,各人俱有模有样地显示了自己的能耐,且不失岭南派一丝的风采。此中犹有林丰俗在。

林丰俗是入世的。他不是一个不食人间烟火的画家。他一直不停地用手中的一支笔去琢磨身边曾经被人忽略的一些景物的情调、品格和气味,由此,他的笔底就充满了人性的温煦。那些港口、山林、村落、田野,都不缺活生生的人在“结庐”,他的作品是“人境”。我们这个时代是应该呵护“人境”的。应该有乡土绘画大师和我们共享岁月。林丰俗的出现使岭南派传统更多了一些人性化的东西,画家的笔头都应该多蘸一点人性的墨汁和颜色。

主持人:李树森

电话:010-65363425

E-mail:haiwaiban@126.com

人民书画艺术网:

www.people-art.com.cn

北京九州金台书画院

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制