“敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”相信绝大多数外地人对内蒙古大草原的认识,就是从这首南北朝民歌《敕勒歌》开始的。

吟诵之余,人们不禁要问:诗中极力赞美的敕勒川草原在什么地方?按照多数专家意见,敕勒川就是今天的土默川,北朝时这里因为有敕勒人驻牧而得名敕勒川,明清时又因为蒙古土默特部驻牧而改称土默川。它西起包头昆都仑河,东至蛮汉山,北靠大青山,南濒黄河及和林格尔黄土丘陵,大致在今天呼和浩特及包头市一带。

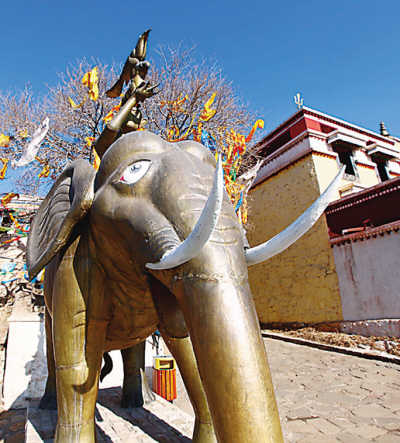

今天,敕勒川“天苍苍,野茫茫”的景象已不复存在,而古老文明——召庙的存在,给当地平添了一抹静寂、脱俗的色彩,并形成了一种富于宗教和建筑特色的“召庙文化”。

蒙古语中的“召”,意即汉语的“庙”。“召庙”指的就是内蒙古大地上藏传佛教所建立的寺院。自明代蒙古土默特部首领阿勒坦汗引入藏传佛教(黄教),“以佛为宗、以僧为师”,敕勒川(土默川)从此掀起了兴建召庙的热潮。一时间,敕勒川各地遍布召庙,呼和浩特有“召城”之称,民间也有“七大召、八小召、七十二个绵绵召”之说。

迄今,虽然大部分寺院都已倾圮,但其中最著名的一些召庙却较完好地保留了下来,如大召、五当召、美岱召等均已列为全国重点文物保护单位。这3座召庙在建筑布局上各有特点,吸引着国内外游人的目光。

大召寺:

汉式布局皇家气派

大召坐落在呼和浩特市玉泉区大召前街正北,是由明代蒙古土默特部的首领阿勒坦汗为迎接三世达赖喇嘛于1579年修建的,它是蒙古地区建成的第一座藏传佛教黄教召庙。

大召的藏语名称是叭圪密得令,明廷赐名“弘慈寺”,清代改称“无量寺”。因寺中供奉一尊高2.5米的银制释迦牟尼像,所以也以“银佛寺”而出名。大召是呼和浩特地区建立最早、地位最高、影响最大的召庙,数百年来,一直是内蒙古地区藏传佛教的活动中心和中国北方最有名的佛刹之一。

乘车刚抵庙前,便被满屋顶的金光所震撼,继生疑惑:不是皇家寺庙才能用这明黄琉璃顶么?随后听导游解释才恍然:大召寺为康熙皇帝家庙,自然能用此皇家之物。

大召整体布局中轴对称、整齐严谨,完全遵循了汉式寺院的布局。佛殿位置突出,强调中轴对称,主要建筑建在南北中轴线上,四周采用围廊或在中轴线两旁建有配殿。最典型的布局就是“伽蓝七堂制”。伽蓝是寺庙的别称,七堂也就是山门、钟楼、鼓楼、天王殿、东配殿、西配殿和正殿。

大召寺的精华,则在位于寺庙深处的大殿,大召三绝“银佛”、“盘龙”、“壁画”都集中于此。银佛,即释迦摩尼佛像,高2.35米,全身由3万两纯银铸成,落成时,三世达赖喇嘛亲自赶来主持“开光”仪式;盘龙是银佛座前的两条造型生动的金色蟠龙,高约10米,相传是以纸精、粘土、料浆石为原料精制而成;壁画,布满了经堂和佛殿的四壁,内容依据佛教经典描绘了天上、人间及地狱各种景象,全图绘有神佛、凡俗等各种人物770余人,场面宏大。

步入大殿,银制镀金的释迦摩尼像高高在上,金银光四射,令人不敢直视,两条“盘龙”盘旋沿两条立柱而下,雕工精美绝伦,让人赞叹不已。殿内两旁的壁画因为年久,已褪去了昔年的鲜艳,只留下了精美的轮廓供世人敬仰。而佛前灰色华盖与褪去颜色的皇家宫灯,让人直叹此情可待成追忆。

五当召:

藏式布局建筑灵活

从北方工业重镇包头市出发,驱车向东北沿着一条柏油马路进入阴山,经过石拐区再行20分钟左右,就到了五当召。“五当”为蒙语“柳树”的意思,因庙宇附近有杨柳繁茂的五当沟而得名。它的藏语名字叫“巴达格勒”,意为白莲花。它的汉名为“广觉寺”,1756年由乾隆皇帝御赐。

五当召始建于康熙五十二年(1713年),以西藏扎什伦布寺为蓝本,经过多次扩建,遂成今日的规模。它占地面积20公顷(合300余亩),共设有570多间经堂、2500多间殿宇仓舍,是内蒙古唯一保存完整的纯藏式建筑群。

一般来说,藏式召庙整体建筑群落比较自由灵活,基本上是以其主要殿堂为中心,其他建筑散布四周,五当召的建筑布局就充分体现了这一特点。五当召的布局以高耸云霄、雕梁画栋的6个大殿为主,形成相互连接、阁楼搭配的6个建筑群。殿宇均为典型的西藏式建筑,而且每座殿宇都是独立的,不规则地分布于吉忽伦图山的主峰及两侧山麓,众多的僧舍则散建于山谷内的平地上。殿堂在周围僧舍的衬托下,宛如众星拱月。放眼远眺,这些平顶直墙满布小窗的典型西藏式殿宇,外墙均涂白灰,在蓝天、青山的映衬之下,更显辉煌耀眼,景色奇伟。这种独特的建筑结构和布局形式,是内蒙古地区现存藏传佛教召庙中仅有的。

如今,五当召已成为包头市著名的旅游胜地、国家“AAAA”级旅游景区,每年都接待大批中外游人。

美岱召:

城寺结合人佛共居

坐落在包头市土默特右旗境内的美岱召,是16世纪蒙古右翼土默特部首领阿勒坦汗兴修的都城扩建而成。据介绍,元朝灭亡后,蒙古族政权退回到大漠地区,并长期处于分裂割据状态。明朝中晚期,漠南蒙古族土默特部首领阿勒坦汗(俺答汗)逐渐崛起,四处扩张的同时,开始在土默川建设自己的金国王都。

美岱召实际上是一个城、寺结合的建筑群, 四周筑有高厚的城墙,敦厚结实,可以抵御军队的炮弹和骑兵的突袭。整个城池略呈长方形,墙高约4米,周长681米,四角建有角楼。南墙中部开设城门,并建有城楼,城门上嵌有明代扩建寺庙时刻的石匾额,上题“泰和门”。进入泰和门,迎面就是大雄宝殿,门匾额题有“皇图巩固,帝道咸宁,万民乐业,四海澄清”之句,落款为“大明金国”。宝殿内释迦牟尼历史壁画及描绘蒙古贵族拜佛场面的壁画都完好无损,生动逼真,有很高的艺术价值。

从外观上看,美岱召像一座典型的城堡,与西藏萨迦寺的布局相似,只是萨迦寺的城墙用规整的石条垒砌,城墙的建筑物为藏式结构,而美岱召则用不规则石块包镶,城楼及角楼都是采用内地的汉式结构。然而在这座城堡内建有藏传佛教的大经堂和天王殿、大雄宝殿、乃春庙、万佛殿、活佛府、白马天神庙和太后庙、台吉府等各类建筑,殿内供有佛像,绘有壁画,并且长期以来由喇嘛主持。这种城与寺相结合的布局形式, 在内蒙古地区也是仅此一座,是研究明清以来内蒙古地区宗教与政治关系的重要实例。

美岱召曾是阿勒坦汗及其继承人与其家属居住和生活的官邸,后来由于阿勒坦汗晚年笃信藏传佛教,逐渐在其宫室前面和左右修建了召庙殿宇,从而成为政治和宗教活动的重要场所,最终形成了独具特色的城堡与藏传佛教寺庙结合的建筑布局形式。包头市博物馆研究员王磊义认为,美岱召由初期的政治中心大板升城,到涵宗教内容的福化城,直至成为一座人佛共居的家庙。它不仅是一处记录历史变迁的寺庙,更是汉、蒙、藏人民文化生活交流发展的见证。

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制