2024年适逢中国与波兰建交75周年。近期,我撰写的《丝绸与琥珀的相遇:中波文学关系研究》由人民文学出版社出版,向广大读者展示了中波两国文学交流的历史、现状和未来。

中国和波兰分属亚、欧,相隔万里,传统友谊源远流长。百余年间,两国译者、学者互译、研究对方文学作品,文学交流不断深入,成果丰硕。以文学为媒,两国读者对彼此的历史、文化和民族精神有了更深的理解。由此谱写的中波文学关系史,如同一个横切面,生动展现出双边关系的历史全景图。

译文学沟通中西

中波两国的文学交流是在东西方互动的宏大历史背景下发生的。19世纪末至20世纪初,中波两国裹挟于激荡的世界风云之中,波兰的历史命运成为中国近代社会革新的镜鉴,文学互译则成为两国人民相互了解、彼此支持的精神纽带。持续译介对方文学经典的同时,中波两国在对文学译本的选择上也体现出鲜明的时代特点。

20世纪初开始,波兰对中国的关注集中于政治、历史和社会研究领域,而中国知识分子则在鲁迅的引领下走上了有意识、成规模译介波兰文学的道路。在介绍外国文艺的论文《摩罗诗力说》中,鲁迅第一次将波兰“浪漫主义三杰”亚当·密茨凯维奇、尤利乌什·斯沃瓦茨基和齐格蒙特·克拉辛斯基介绍给国内读者。亨利克·显克维奇的《灯台守》、艾丽查·奥若什科娃的《孤雁泪》等数十部作品成为唤醒中国民众争自由、求解放的精神食粮。

之后的百余年间,中波两国译介对方国家文学的步调基本一致,且与两国双边关系的发展、两国国内文学事业的进步同频共振。20世纪后半期,两国不约而同地开始译介进步文学。老舍的《骆驼祥子》、鲁迅的《狂人日记》、茅盾的《春蚕》、郭沫若的《屈原》、丁玲的《太阳照在桑干河上》、赵树理的《李有才板话》等作品纷纷进入波兰读者视野;与此同时,密茨凯维奇的《先人祭》成为20世纪70年代后期中国出版的首部外国文学译本,显克维奇讲述17世纪波兰人民反抗入侵的“历史三部曲”《火与剑》《洪流》《星火燎原》以及众多反映波兰社会主义建设的作品亦在中国得到广泛译介。

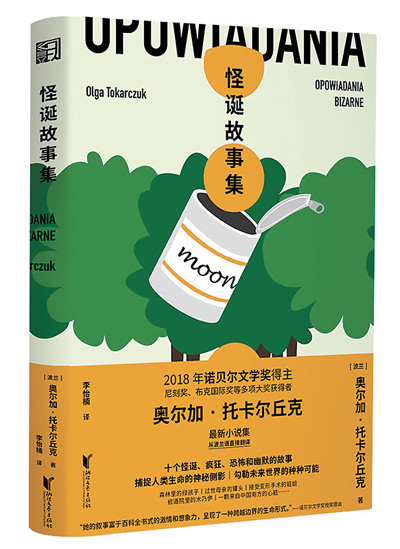

21世纪以来,中波两国同时开始转向关注具有现代性的当代文学作品。从中波文学互译的疆域中可以看到,中国读者对波兰诺贝尔文学奖得主及其作品的关注度较高。小说家奥尔加·托卡尔丘克善于在作品中融合民间传说、神话、宗教故事等元素来观照波兰的历史与现实,于2018年获得诺贝尔文学奖。她的《怪诞故事集》于2020年译为中文出版,新书线上推介会吸引了近5.8万名网民关注。这部作品荣获“2020年《文艺报》最佳图书”等荣誉称号,在中国读者中“圈粉无数”。在波兰,莫言小说的译本风靡一时,时至今日依然是波兰汉学界、文学界热议的内容。同时,波兰译者对刘慈欣等当代作家的译介热情几乎不相上下,《三体》等60余部作品受到波兰评论界高度关注。

讲故事传布大美

文学交流以“讲故事”促进民心相通,“树形象”彰显国家魅力。中波文学在特定的国际关系中转型、发生和发展,构建起在别国文化场域中的文学、文化和民族形象。

文学译本所塑造的国家民族形象,首先取决于文学作品本身所书写的时代主旋律,其次还受到文学接受者“期待视野”的影响。20世纪初波兰国家灭亡之时,波兰读者通过《道德经》《论语》看到的中国,是一个古老悠远、底蕴深厚、人才辈出的文明源头;波兰人民共和国时期,读者阅读赵树理、丁玲等作家的进步文学时看到的中国,正在进行翻天覆地、如火如荼的农村土地革命和热情洋溢、积极进取的社会主义建设。受新文化运动影响的中国进步青年读到密茨凯维奇、显克维奇的诗歌、小说时,心中涌起的是对“被侮辱与被损害的”民族的惺惺相惜,并由此生发出对他们反抗精神的由衷敬佩;21世纪中国人读到托卡尔丘克的《温柔的讲述者》,看到了充满柔情、心怀大爱、关注万物苍生的波兰人形象。可以说,同一时代对不同类型的作家和不同题材、体裁的作品的关注度存在差异,同一位作家及其作品在不同时代亦存在不同解读。

总体而言,无论从中波两国所选择译本的主题特征,还是从两国批评家和普通读者接受解读的角度来看,中波文学在对方国家接受过程中所呈现的形象都是正面、积极且多元的。在波兰民众眼里,中国是一个历史悠久、地大物博、风光秀美的广袤国家,经历过反抗斗争、民生凋敝的苦难岁月;劳苦大众遭遇过内外交困的悲惨境遇,开展了抵御外敌、反抗压迫的英勇斗争,知识分子经历过苦闷和觉醒,勇于自我反思,极具生命张力;中国人民在历史激荡、风云变幻的中华大地上砥砺前行,走出了一条破茧重生的伟大复兴之路。而在中国读者心目中,波兰是一个饱经沧桑、几度凋零却从不放弃的国家;那里的人民深爱祖国,眷恋故园,渴望国家独立和民族自由,充满反抗精神,与侵略者开展了长达数百年的不屈不挠的斗争,最终获得独立解放;无论是当代波兰的社会生活,还是波兰人的家庭、情感、个体经历和自我感知,都在21世纪的波兰文学中得到体现。

辟坦途美美与共

文学传播是实现文学价值的社会中介。百余年间,中波两国数百家出版机构、报纸期刊参与中波文学推广活动,数十个政府或民间组织成为中波文学交流的“文化赞助人”。

20世纪初,波兰成立东方学会,聚集热爱中国文化的专家创办《东方概览》,与中国进步知识分子创办《新青年》《小说月报》遥相呼应。20世纪晚期,在波兰出版中国文学的主力军马尔沙维克出版集团、学术对话出版社纷纷在中国找到合作伙伴,开展了卓有成效的文学译介和出版活动。21世纪初,中国的“蓝色东欧”译丛项目和波兰图书协会的各种资助项目携手努力,促进了中波文学互译全面繁荣。

进入新时代,伴随着科技发展和文明进步,文学推广手段愈发多元,传播效果愈加显著。波兰奇幻小说家安杰伊·萨普科夫斯基的《猎魔人》系列被改编成游戏《巫师》后,成为波兰在中国最具影响力的IP之一。奈飞以《三体》为蓝本拍摄的电视剧在波兰引起广泛讨论,该国知名影视评论网站电影网发布专题文章进行报道。

文学交流工作,归根结底需要人来完成。中波文学百余年间的互译版图,是由两国300余位翻译者共同绘制的。他们中有诗人、作家,有记者、编辑,还有学者、外交官和文学爱好者。这个多元化的群体是中波文学交流的主要推动者,是中波两国文学译本的共同缔造者。近年来,中国的波兰语教育事业蓬勃发展,培养了更多精通波兰语言、了解波兰文化的优秀人才;与此同时,波兰汉学家和友华人士不断为中国文学的传播作出贡献。我们应当进一步借助他们的力量,准确把握波兰民众的审美情趣和文化品位,有效利用民间语言、民间方式、民间平台,有针对性地传播符合波兰读者兴味的文学产品。

展望未来,信息传播手段日新月异。在研究和分析中波文学对外传播渠道的基础上,比较两国相关策略的异同,科学地进行译本选择、译者培养、传播平台建设,正是我们通过文学交流,更好地认识世界、推介中国文化的应有之义。

(作者为北京外国语大学欧洲语言文化学院副教授)