习近平总书记强调,“保护好传统街区,保护好古建筑,保护好文物,就是保存了城市的历史和文脉。对待古建筑、老宅子、老街区要有珍爱之心、尊崇之心。”

从北京故宫到山西平遥古城,从承德避暑山庄到安徽古村落,随着文物和文化遗产保护的全面加强,遍布神州大地的一座座古建筑,经历岁月的风霜,焕发新的时代光彩。

6月8日,我们即将迎来2024年文化和自然遗产日。在我国众多文化和自然遗产中,凝结着高超营造智慧、体现着独特审美理念的古建筑,吸引了许多年轻人,尤其是Z世代的关注。

Z世代,也称为“网生代”,通常指1995年至2009年出生的一代人,他们与网络时代无缝对接,日益成为网络空间主要的信息生产者、服务消费者、技术推动者,深刻影响了互联网发展潮流。近年来,Z世代积极拥抱中华优秀传统文化,主动了解和传播古建、汉服、传统音乐、传统舞蹈等,成为中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的新生力量。

本版今起推出“Z世代 中国风”系列报道,关注Z世代参与和推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的生动故事。本期我们将目光投向与古建筑结缘的3名年轻人,他们通过手绘插画、复刻古建、学习古建技艺等方式,让更多人看到古建之美。

——编 者

手账插画师秦志臻——

画出古建的“网感”

本报记者 付明丽

“一到晋祠,时间就慢了下来。画古建就是与古人对话。”在山西太原晋祠博物馆,记者见到了1995年出生的古建插画师秦志臻(见图①,袁凯摄)。

圣母殿前,秦志臻一笔笔描画,重檐歇山顶、绿釉琉璃瓦一一呈现。跳跃的空间、放大的细节、大块的色彩……秦志臻笔下,一座座古建灵动鲜活,充满“网感”。

秦志臻从小就在晋祠旁长大。难老泉为什么有10个孔,宋代仕女像与元代仕女像有什么不同……童年时,姥爷口中的一个个故事成为秦志臻的古建启蒙。

2014年,秦志臻考入天津师范大学中国画专业。中国美术史对山西古建筑着墨尤多,像晋祠圣母殿、五台山南禅寺、应县木塔等,不胜枚举,秦志臻愈发领略到山西古建的美。

从事古建手账系列创作,秦志臻选择从熟悉的晋祠开始。“大家喜欢有地域特色的事物。山西最有特点的是古建筑,从唐到清,时代序列完整,品类众多,值得被更多人看到。”

2022年,一家出版社找到秦志臻,约稿70幅古建插画。他开始系统地画古建,从山西省北边的大同市开始,一路向南,已经画了30多幅。

做文创是秦志臻传播古建文化的又一种尝试。“朋友想把我的画做成明信片送人,开始只是试一试,没想到大家很喜欢。”第一组12张古建主题明信片推出后,秦志臻在网上分享这个好消息。每条留言,他都看得仔细,“有网友问能不能出款古建拼图,后来我们真就做了一款古建拼图。”

秦志臻常常觉得自己特别幸运,画古建兼顾了热爱、专业和生计。“除了个人努力,也借了时代的力。”中华优秀传统文化得到越来越多年轻人喜爱,秦志臻对此深有感触,“这是一种文化认同和文化自信。”

“年轻人对传统文化的认同,建立在了解的基础上。我要做的就是让大家了解古建,进而喜欢古建。”秦志臻的努力有了回响。不少网友留言:看了你的画,我决定去山西看看。

手工博主冯中景——

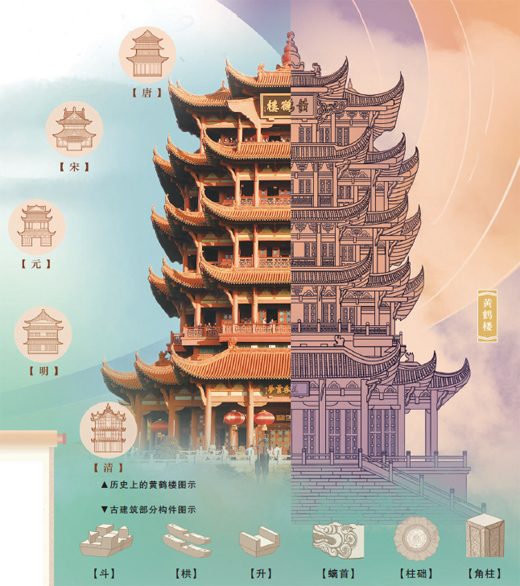

积木复刻黄鹤楼

本报记者 翟钦奇

“我一直把自己当做手艺人,或者说木匠。”26岁的古建手工博主冯中景(见图②,李根摄),笑起来有些憨厚。

由3万多个木质零件组成的阿房宫模型,完成于两年前,是冯中景团队的第一个作品。此后,团队又完成了大大小小20个模型的制作。

2022年,冯中景完成了他迄今为止最满意的一件作品——黄鹤楼模型。“前期绘图一个半月,制作则花了两个多月,经常需要工作到凌晨。”冯中景还记得,作品最终完成的那个深夜,他望着包含1.7万多块木质零件的黄鹤楼模型,“‘白云千载空悠悠’的场景仿佛就在眼前。”

“小时候,我跟着做生意的父亲到处跑。”从四川成都的武侯祠到山西大同的悬空寺,从浙江杭州的灵隐寺到北京的故宫,全国知名的木质古建,冯中景几乎都去过。

在内蒙古机电职业技术学院就读期间,《营造法式》等古建书籍令冯中景痴迷。在老师的支持下,冯中景成立了手工艺工作室,同时学习了建筑测绘、设计等方面的专业知识,积累了动手实践的经验。毕业后,冯中景与朋友成立了内蒙古本初造物工艺坊有限公司,从事古建模型制作。现在,冯中景每周还到母校为同学们讲解古建筑木质模型的制作过程。

“团队有人专门负责视频制作,我们记录下作品的创作过程,通过新媒体平台传播。”团队的知名度如古建筑模型一样,层层搭建,日积月累,逐渐提升。

锉刀、锯子、砂纸,冯中景自然地摆弄着,仿佛这些工具与他的双手本就是一体。“打磨零件和拼接是最枯燥、最耗时的步骤,我们的模型与古建筑一样,都是榫卯结构,尺寸差一点都不行。”冯中景说,开始时他们的木料损耗率在10%左右,现在已经可以降到2%。

冯中景还有更长远的目标——将制作模型的视频向海外平台推广。“我希望用年轻人乐于接受的方式,更好地向世界展示中华传统技艺的魅力。”他说。

营造师黄郑强——

修复古建乐在其中

本报记者 窦瀚洋

7年前的夏天,即将毕业的黄郑强(见图③,袁凯摄)一头扎进广东汕尾的深山。在一处古建工地上,黄郑强常常伴着星光和虫鸣入睡。

那时,黄郑强即将从浙江金华职业技术学院古建筑专业毕业,其他同学要么选择在办公室里绘图,要么直接转行,只有他“傻乎乎”地干起本行。

“年轻人也就是来体验一下,待不住的。”一开始老师傅们对黄郑强也没抱太大希望。在古建行业,老师傅不稀罕,但像黄郑强这样的95后真的罕见。

黄郑强文质彬彬,话也不多,但性格里带着股倔劲,还真就坚持了下来。他跟着师傅从放样、测算学起,每个环节都不落下,像砌砖、叠石这些技艺也都逐渐掌握。

在黄郑强的家乡浙江临海市汇溪镇,包括黄郑强的父亲在内,古建行业从业者有3000余人。他从小便跟着父母“走南闯北”,工程在哪就跟到哪。工地上的石头、瓦片就是儿时的玩具,他与古建的缘分一直延续下来。

毕业后,黄郑强跟着师傅东奔西走,先后参与修复了浙江杭州永福寺、上天竺法喜讲寺等10多处古建筑,经过几年磨砺,他已成长为独当一面的项目领班。

“以前我总认为木工才是最重要的,后来才知道木作、油漆作、裱糊作、搭材作、石作、彩画作、土作、瓦作‘古建八大作’缺一不可。”他说。

许多人喜欢称黄郑强“包工头”,他却更喜欢“营造师”的说法,“中国古建筑就好比一部沉甸甸的书,它是有生命力和灵魂的,我们要赋予它们新的生机。”在他看来,修复古建不只是门精细的手艺活,也需要建筑学、材料学等知识,提高文化修养。黄郑强说,古建传承的不仅是技艺,更是文化精髓和人文脉络。

和大部分年轻人一样,黄郑强也爱记录分享,“年轻人要赋予古建行业新气象,我想借助网络平台,传递更多行业声音,也希望自己能为古建筑带去更多人气与关注。”

5月18日,黄郑强在镇里举办的古建技艺学堂当上了客座老师。“多些年轻人加入,才会激发古建筑更多的生命力。”黄郑强说。

相关融媒体作品见人民网新媒体“古建新生”系列报道

资料来源:中国建筑工业出版社《营造法式注释》