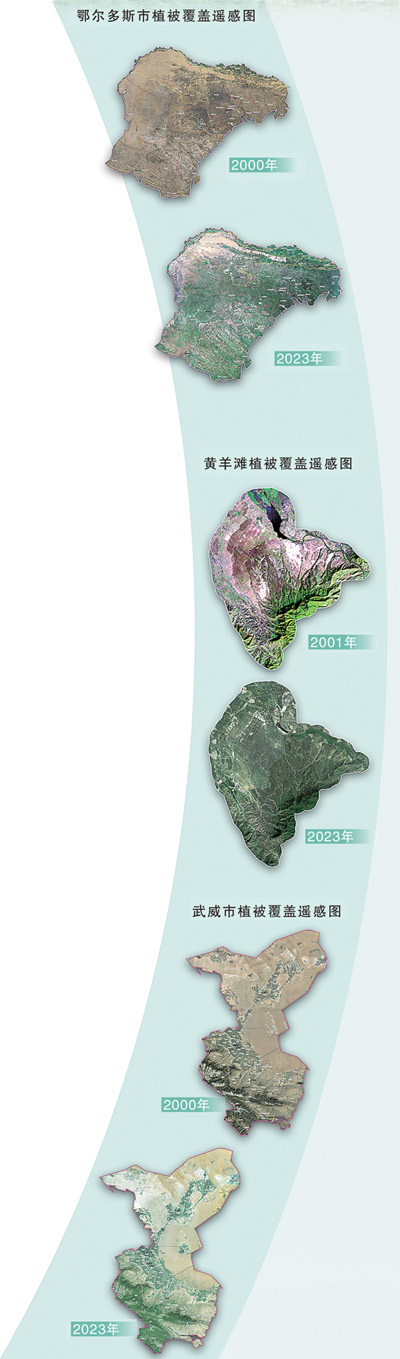

编者按:2023年6月6日,习近平总书记在内蒙古自治区巴彦淖尔市主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会并发表重要讲话,作出全力打好黄河“几字弯”攻坚战,科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战,河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战三大标志性战役的重大决策。

广袤“三北”大地,三大标志性战役区域治沙造林工作正在热火朝天进行,无数扎根一线的治沙人,投身这一光荣的事业,书写着在“三北”种树成林的深情故事。

鄂尔多斯市家庭林场经营者周志忠、郝金桃——

“本地沙柳苗成活率最高”

本报记者 张 枨

库布其沙漠南缘,内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗中和西镇官井村,属于“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战重要区域。

沙柳林边,一块写着“周志忠家庭林场”的蓝色标识牌格外醒目。56岁的周志忠正和妻子郝金桃一起,查看沙柳长势。2007年,响应“三北”工程、京津风沙源治理等国家重点生态工程,夫妻俩承包了5000亩沙地,开始植树造林。

风沙太大,第一年种的沙柳苗多半被连根拔起,只能反复补种。“试了不少品种,发现还是本地沙柳苗成活率最高。”郝金桃说。摸索出经验,夫妻俩带领周边村民一同种树,经过十几年努力,成活的沙柳越来越多。

2019年,鄂尔多斯市推出家庭林(草)场生态治理模式,周志忠家的5000亩沙柳林被评为首批家庭林(草)场之一。达拉特旗林草局局长闫建国介绍:“以户主名字命名家庭林(草)场,推行农牧户包干治沙,让其成为生态治理项目直接承包人,政府给予相应资金与政策支持。”

周志忠的获得感更足了,“被评为家庭林场后,不仅工程项目承包会优先考虑我们,林草部门还免费给配置了割灌机等大型设备,对状态不太好的林草场实施改良修复。”

“沙柳隔两三年就得平茬,我们将平茬下来的沙柳条切割成种条,培育成优质种苗。咱们这儿的种苗成活率高,宁夏、青海等地都有人来买。”周志忠说。

如今,鄂尔多斯市在各旗县区培育、发展了500户家庭林(草)场。看着十几年前种下的沙柳如今长到一人多高,周志忠说:“我们有了家庭林场,治沙更有后劲。”

张家口市宣化林场场长杨福贵——

“黄羊滩的大沙丘不见了”

本报记者 张腾扬

48岁的杨福贵,自小生活在河北张家口市宣化区的黄羊滩边。黄羊滩在北京西北方向约200公里,位于“三北”工程科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战范围内。

过去,黄羊滩上没黄羊,流动沙丘遍布。令杨福贵印象最深的,是一片大沙丘。它矗立在黄羊山北麓、洋河水库东南,高达20多米,面积达百余亩。

本世纪初,我国实施京津风沙源治理工程,张家口市积极响应。2001年,25岁的杨福贵成为宣化县国营林场(现张家口市宣化林场)技术员,开始了迄今20多年的种树之路。

那些年,杨福贵肩挑扁担,桶里装着包着土的侧柏树苗,在沙地上挖坑、栽苗、浇水……黄羊滩地表沙层约40厘米厚,“树苗根系生长到60厘米深处,土壤里有稳定的水分,树苗就能存活。”他说。

杨福贵和同事一起,将黄羊滩分成一块块网格,种上沙柳、侧柏、榆树、杨树。沙丘脚下,他们找了块石头,刻上“防沙治沙”等字样。多年过去,杨福贵长出白发、皮肤晒黑,黄羊滩从沙丘变成林海,森林覆盖率从10%左右提升到78%。

原本高达20多米的沙丘,因为四周绿树屏障,渐渐变矮,面积也缩小了。随着植被逐渐恢复,如今这里几乎看不到裸露的沙地了。

近些年,原来的沙丘上还自然生长出好几棵榆树,有的已高达5米。黄羊滩的绿色越来越多了。

“黄羊滩的大沙丘不见了。”杨福贵十分欣慰。

武威市青年仲麟——

“我们95后,在治沙中成长”

本报记者 董洪亮 宋朝军

早上6点,一名年轻人身披迷彩大衣,向旁边水车上的师傅示意:“好,开始!”

这名年轻人叫仲麟,生于1998年。在甘肃武威市民勤县的沙漠里,他是最年轻的治沙人之一。

民勤县位于河西走廊东北部、石羊河下游,处在巴丹吉林和腾格里两大沙漠交界处,是河西走廊乃至西北地区重要的生态屏障,也是“三北”工程河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战重点区域。在长期同风沙的斗争中,梭梭因根系发达、耐干旱严寒、可在高温盐碱条件下生长的特性,成为民勤治沙的常见树种。

2021年,仲麟大学毕业后返乡创业。“沙漠边长大的孩子,更珍惜这一片片梭梭林。”返乡后,仲麟一边开展电商业务,一边种梭梭。

梭梭苗高不足40厘米,种下简单,种活很难。“500棵梭梭苗种下去,一年不到,就剩几棵活下来。”仲麟说。

毕业后,他跟在村里前辈身边,从治沙志愿者做起,一步步学,对梭梭有了更多了解。此后,一望无际的沙海里,这个年轻人种树的身手越来越敏捷。

现在,仲麟的皮肤晒得黝黑,但他曾参与种植的梭梭林绿意盎然,成活率超过85%。

“我们95后,在治沙中成长。”望着梭梭苗,仲麟说。

如今,仲麟把他和梭梭的故事拍成视频,上传到互联网,很多网友不仅线上点赞,还从各地来到民勤,参与植树造林志愿活动。

千千万万棵梭梭,汇成绿海、锁住风沙;就像千千万万名像仲麟一样的年轻人,挺进沙漠深处,种出更广阔的绿色天地。