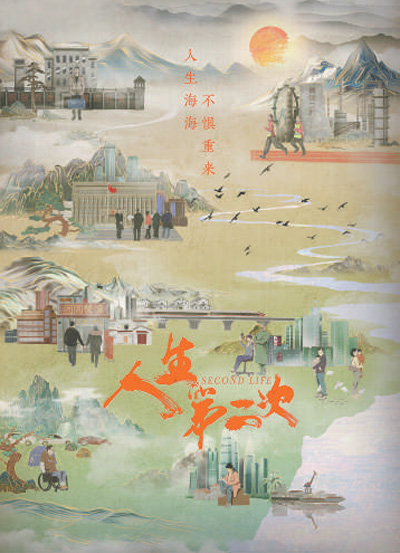

今夏,由央视网、上海广播电视台等出品的人文纪录片《人生第二次》,没有明星加盟,没有豪华制作,看起来平平淡淡,却在全网播放量超6亿次,相关话题近百次冲上热搜,在东方卫视播出期间也多次位居全国省级卫视同时段节目收视第一。

观众何以如此喜爱?《人生第二次》成功的密码是什么?

首先是作品质量过硬,其次也缘于当下青年观众对纪录片这种艺术形式的偏爱。

什么是人生第二次?是“迈过挫折,迎来新生”。该片敢于走进生活的“深水区”,呈现普通人面对人生重大转折时的困惑与反思,以及无惧重来的勇气和坚韧。导演团队曾经深耕深度新闻报道,对社会热点把握敏锐、拿捏适度。作品具有问题意识和社会责任感,充分揭示时代的深度和广度,同时努力以温情构筑共识,人文关怀贯彻始终。

“深水”自然不好蹚。主创团队舍得下“笨功夫”,跟进每个拍摄对象平均一年半的时间,记录下超过1万小时的素材,才浓缩出8小时的成片。通过多视角还原、主人公独白、观点争锋等方法,让观众感到,原来主人公与我们一样,都在努力地向着理想生活奔跑。这种共情,在当下尤其珍贵,它激发起陌生人之间的善意,温暖他人,也治愈自己,让观众从“感同身受”到“尊重你的选择”。

近年来,纪录片创作蓬勃兴盛,好评不断。其艺术魅力来自何处?

真实是最震撼人心的力量。人们常说“生活比小说更精彩”,足见真实的动人。但纪录片不只是真实生活的“搬运工”,选择记录什么样的真实,在记录过程中是否保持了对周遭世界的敬畏和对被拍摄者的尊重,无不传递出创作者的认识和思考。这才是纪录片更有价值的部分。

熟悉的事物天然让人亲近、容易共情,陌生的事物可以激起好奇心、求知欲。这恰是纪录片擅长的领域。人文类纪录片对日常生活的呈现,科普类纪录片对新领域的介绍,都是典型。其佼佼者还能将两者“融合调配”,做到陌生中有熟悉、熟悉中有新知。

不过,相较科普类纪录片而言,当下令人眼前一亮的人文类纪录片并不多见。这类选题的确不易操作。社会人生如此丰富多元,想要求全难免流于空泛,不够动人,专注于特例则可能陷于琐碎,难以反映生活的普遍面貌。要挖掘提炼出有价值的主题,需要敏锐的观察、深刻的反思、清晰的洞见以及高超的镜头语言。也难怪一些人文类纪录片还存在这样那样的问题,比如片面追求“原生态”,忽视了艺术性;比如误将题材的新、奇、怪、偏当作独特,格调不高……在这种情况下,《人生第二次》受“追捧”也就不难理解了。

如今的年轻人有着更开阔的视野、更丰富的体验、更高的审美水平和鉴赏能力。好的题材,用心用情用功地创作,一定会被他们敏锐地捕捉到,受到他们的欢迎。