2002年10月28日,九届全国人大常委会第三十次会议审议通过了《中华人民共和国环境影响评价法》,这是十年环评发展史中最重要的事件,也是之后的法律法规出台、解决重大环保事件的绝对前提。

2002年10月28日,九届全国人大常委会第三十次会议审议通过了《中华人民共和国环境影响评价法》(以下简称“环评法”),这是环评十年的第一件大事。

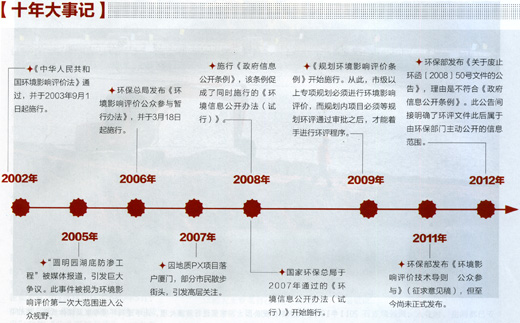

十年间,相关的法律法规不断出台,成为环评发展的“骨”;而相应的环境事件不断出现,引发公众强烈关注,成为环评发展的“肉”。十年来,骨肉交错生长,中国环评从无到有,从有到优。

民众的胜利

十年来,关于环评的民间诉讼,出现了一些成功的案例,这在十年前几乎不可能出现。

北京律师夏军是全国律协环境与资源法专业委员会委员(以下简称“全国律协环资委”),曾接手多起广受关注的环保诉讼。2010年,他接手的秦皇岛村民诉环保厅要求其撤销环评批复的事件,被认为是我国环评十年发展的一件重要标志。

河北省秦皇岛市抚宁县留守营镇潘官营村,位于秦皇岛市西部垃圾焚烧发电厂旁边。西部垃圾焚烧发电厂是秦皇岛市规划的两座垃圾焚烧发电厂之一,主要负责城市西部以及北戴河区域的生活垃圾处理。该项目由浙江伟明环保股份有限公司的子公司——秦皇岛伟明环保能源有限公司负责建设运营。此项目在2009年5月19日获得河北省环保厅的批复,同意建设。但经夏军、多方记者调查确认,在获得批复之前,该企业已经占用100多亩基本农田开建厂房。

更要命的是,夏军在深入调查后发现,该环评程序中出现了多重作假。“占用土地性质是基本农田,却在环评报告中写成‘林地’;环评程序严重违反《环境影响评价公众参与暂行办法》规定,没有依法征求和听取村民的意见,伪造会议记录;公众参与调查表上显示,被调查公众均‘同意’项目建设,但村民、村干部从未见过调查表,而调查表也没有按照规定作为报告书附件呈现。”夏军指出,环评造假问题在此事件中体现得淋漓尽致。

2010年6月21日,约有70名村民代表到村委会抗议。村委会出示了河北省环保厅对环评报告书的批复,村民拿着批复找到了夏军。

夏军表示,河北省环保厅的批复涉嫌违反了《环境影响评价法》及《行政许可法》,因此愿意帮助村民要求撤销该环评批复。

2010年8月25日,此次行政诉讼原告——村民潘志中、潘佐富等8名村民联名向环保部申请行政复议。2010年12月17日,环保部做出复议决定,维持河北省环保厅对该项目原环评批复。随后,2011年1月,潘志中、潘佐富等村民在全国律协环资委的指导下提起行政诉讼。

2011年3月20日,环保部环评司向河北省环保厅转去反映该项目公众参与环节弄虚作假的信访件。同年5月27日,河北省环保厅做出《关于撤销秦皇岛西部生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书批复的通知》,要求浙江伟明在重新获得报批前,不得恢复建设上述项目。

村民赢了。分析人士认为,一千多名农民联名向环保部进行环境行政复议,并将省环保厅推上被告席,最终得到满意的结果,这无疑是中国环保史上浓墨重彩的一笔,也是环评相关法律法规大显身手的一起案件。

法与罚的结合

2002年10月28日,九届全国人大常委会第三十次会议审议通过了《中华人民共和国环境影响评价法》,并于2003年9月1日起施行。这为从发展源头解决环境问题提供了法律依据。

这是十年环评发展史中最重要的事件,也是之后的法律法规出台、解决重大环保事件的绝对前提。

2005年3月,“圆明园湖底防渗工程”被一位学者偶然发现后发布网上,瞬间引起公众、媒体的注意。随后,国家环保总局(现环保部)叫停工程,并召开听证会,要求圆明园补交环评报告。虽然在环评招标过程中,一度无机构敢接此任务,圆明园和环保总局也一度处在骑虎难下的尴尬境地,但此事件被视为《环评法》第一次大范围进入公众视野。

与公众关注引发高层动作的“被动模式”同时进行的,还有高层的主动出击,后者尤为重要。

在2005年—2007年3年间,环保总局依据新的法律法规, 3次主动发起的“环保风暴”至今还令许多人记忆犹新。

第一次“风暴”发生在2005年1月,环保总局宣布停建13个省市的30个违法开工项目。专家分析,这次打击并不是指这些项目本身是污染项目,而是指它们没有履行本该履行的环评程序。这是《中华人民共和国环境影响评价法》实施后,环保总局首次大规模对外公布违法开工项目。

第二次“风暴”是2006年新年伊始,环保总局针对化工行业违规项目展开的查处。10个投资约290亿元的违法建设项目被查处,11家布设在江河边的问题严重企业被挂牌督办,其中大部分为化工石化行业。此后,环评由“项目”层面延伸到了规划层面。规划环评的法律也处在国务院法制办的审核之中。

2007年1月10日,高层掀起了以“区域限批”为着眼点的第三次“环保风暴”。当天,国家环保总局通报了投资额为1123亿元的82个严重违反环评和“三同时”制度的项目。

总局官员同时表示,将对4个城市、4家电力企业首次使用被称为“我国环保部门成立30多年来最严厉的”、带有“连坐”色彩的行政惩罚手段———“区域限批”制裁。这意味着这些区域只有在松绑后才能获得环境审批发展空间。

任重道远

《政府信息公开条例》于2008年5月1日起施行,同时施行的还有由环保总局通过的《环境信息公开办法(试行)》,后者被视为我国环保领域的一大进步。“国家环保总局是目前为止唯一对《政府信息公开条例》进行细化的部门,这是值得肯定的。”自然之友副总干事常成在接受《民生周刊》采访时这样评价《公开办法》。

常成还指出,《公开办法》其中一条强调了公共利益平衡,“公共利益平衡是国际上的通行做法,环保部强调此点,理念是很先进的。”

常成所赞许的,是《公开办法》第十二条,“环保部门不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府环境信息。但是,经权利人同意或者环保部门认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的政府环境信息,可以予以公开。”

《公开办法》第十二条的例外情况之所以从来没有出现过,夏军认为最主要原因是商业秘密认定程序的缺失。“谢勇诉环保部信息公开行政争议案就能充分体现这一缺失。”夏军表示。

垃圾焚烧维权勇士、中国首例垃圾焚烧致病案起诉者谢勇认为,妻子怀孕时,距家190米的海安垃圾焚烧厂是儿子出生后患脑发育不良症的主要原因。2010年10月,谢勇以环境污染侵权为由,将垃圾焚烧厂经营公司——江苏天楹赛特环保能源集团有限公司起诉至江苏省南通市海安县人民法院,要求其赔偿医疗费等各项经济损失。不幸的是,谢勇的索赔连遭败诉。

为了取得申请再审的有力证据,谢勇于2012年2月12日向环保部申请信息公开,要求提供涉案垃圾焚烧项目简介、运营合同、环境保护监测机构出具的设施运行监测报告等审批依据材料。3月8日,环保部作出告知书,称谢勇申请的信息涉及商业秘密,待征求企业意见后再予答复。5月24日,谢勇久等无果,对环保部提起诉讼。后经北京市第一中级人民法院协调,环保部在企业方明确同意后,于8月3日向谢勇提供了相关环评信息。

虽然已经得到需要的材料,但谢勇坚持要求法院判决环保部3月8日的告知书违法,即环保部不应该认定申请的信息属于商业秘密。

今年9月27日,上述案件在北京市第一中级人民法院开庭,《民生周刊》记者全程旁听。谢勇在庭审过后向《民生周刊》表明立场:“虽然已经获得需要的资料,但我坚持认为我申请的资料并不属于商业秘密。环保部将我所申请资料认定为商业秘密而进行处理,本身就是违法的。”

“商业秘密认定程序的缺失是此案反映的最大问题。只有建立行政决策的正当程序,完善相关法律审查机制,才能消除商业秘密的滥用,推动环境信息的全面公开。”夏军表示。

十年间,毫无疑问,我国环境评价体系骨肉日渐丰满,发展异常迅速。而立足过去畅想未来,环评还有更远的路要走。

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇