近日,《老年人权益保障法》修订工作已基本完成,民政部将于近期上报国务院法制办。老年法此次修订草案在“精神慰藉”一章中规定,“家庭成员不得在精神上忽视、孤立老年人”,特别强调“与老年人分开居住的赡养人,要经常看望或者问候老人”。

退休制度和社会保障制度日益完善的背景下,老龄人口的物质生活得到了有效的改善,而传统几代同堂的家庭结构的解体,却反向性地助推了“精神赡养”的迫切需求。

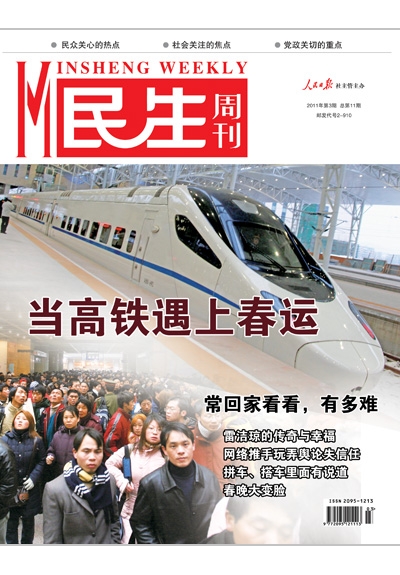

如今,父母这一温情的期许即将入法,社会各界反应却大相径庭。在《民生周刊》记者随机调查的民众中,有人赞好“以法治孝”,表示“这个可以有”;有人质疑,认为“管得太宽”;不乏众多年轻人通过微博大吐苦水:“连春节都买不到回家的票,如何敢奢望常回家看看?新老年法将让我们情何以堪!”

强制“探亲”是提醒

如果新修订的《老年人权益保障法》获得通过,那么所有的子女将被强制“探亲”。

强制“探亲”,一方面树立了刚性的标杆,让法庭在判决“不回家看看”案例时,不至于陷入无依据的尴尬局面。通俗点说,不“常回家看看”的你我,在不久的将来可能面临违法的危险。另一方面,强制“探亲”折射出的其实是整个社会的一种普遍的焦虑感——这至少表明,很多子女没有“常回家看看”如今已经成为一种普遍的社会现象。

统计数据表明,截止2009年底,全国60岁及以上老年人口超过1.67亿,其中有一半过着空巢生活。近年来,因为子女“不回家看看”父母而对簿公堂的案例时有发生。有学者认为,空巢老人的孤独和寂寞,表面上看跟子女没有“常回家看看”关系密切,其实背后的根源,主要是老年人社会保障和社会福利的欠缺。

《厕所之神》是一部在日本颇为畅销的书,该书激发起了日本许多青年人对自身的反思。人们由书发现,在所谓的“失去的十年、二十年”中,日本失去的不仅仅是经济的高速度发展,还有其他很多很多。他们开始反思自己离开家乡出去闯荡的意义,反思自己扎根大城市后是否“常回家看看”,反思自己成功后对长辈是否尽到了应尽的义务。

从这个层面上,“常回家看看”入新老年法(草案)也是一种提醒,舆论引发的热议,同样是一种反思。草案中要求“不得”、“要经常”,体现出的也恰是一种可贵的立法分寸感。顶着巨大生存压力在城市打拼的年轻人,绝大部分不是没有孝心,可能确实存在没有时间、精力和能力“常回家看看”的现实情况。这也在客观上要求粗线条的法律不能贸然介入过于“细腻”的生活,譬如什么时候回家看父母、多久看一次父母等。

入法亦难约束感情

其实,早就有人提出将孝道入法的建议。

2004年9月,南京市老龄委建议,在刑法中增设“不孝罪”,让不孝敬老人的逆子受到严惩。

2004年10月,四川省一位律师,郑重地向省人大提交《四川省父母子女家庭关系规定》(即“孝法”),共6页,计22条,包含一些很有意思的条款,比如“录用公务员以孝为先”等。

而辽宁省更是将“常回家看看”作为地方性法规予以施行。2008年6月2日,辽宁省人大常委会发布公告,就《辽宁省老年人权益保障条例(草案)》面向社会征求意见。该草案第三十一条规定:“赡养人应当履行对老年人的精神慰藉义务,与老年人不在一起居住的,应当经常问候、看望。”当年8月,该草案获得通过,并从10月1日起实施。

现行的《中华人民共和国老年人权益保障法》也涉及了“精神赡养”,第十一条规定,“赡养人应当履行对老年人经济上供养、生活上照料和精神上慰藉的义务,照顾老年人的特殊需要。”这里说的“精神上慰藉”应该包含了“经常看望或者问候老人”,现在常回家看看又被写入了老年法草案。

但是针对什么才算是“常回家看看”,亲情能否被量化?这个问题似乎所有现有的法律规定都未进行明确。吴明也表示,新老年法修订案草案对什么算“常回家看看”并无明确规定。“由于老年法属于社会类立法,因此具体细节不可能规定得很清楚。但以后子女不‘经常’回家看望老人,老人可以诉诸法律,以前这种诉讼法院一般不会受理,但现在法院要立案审理。”

但是吴明同时表示,这类诉讼“毕竟不同于一般的诉讼,所以最后的结果是多方面决定的。主要是对赡养人不履行赡养义务和监护人不履行监护义务,要督促他们履行自己的义务。”

不过,一则规定入法,其意义不是在于它能“立案”,而在于立案之后究竟会达到什么样的实际效果。没有预见性的法律,终究是一头没有眼睛的老虎,此番敬老入法,被不少知名学者视为没有操作性的法律。

中国社科院老年科学研究中心特邀研究员伊密在做客北京城市管理广播时,公开质疑了这一新立法的可操作性。

中国人民大学社会与人口学院教授姜向群告诉记者,原来的《老年人权益保障法》里已经有了保证老年人得到精神慰藉的内容,实际上也是从精神、心理上来保障、关注老人。这次修订主要是想把这一点细化得更具体。从国外的情况来看,大部分国家都是从经济保障、权益保障这个角度来关注老人。至于“常回家看看”,国外并没有这样的提法。

对此,受访民众也普遍认为“入法容易,情感约束难”将是一大问题。北京朝阳北路呼家楼地铁站旁,通体绿色玻璃的写字楼第17层里,正在办公的5位男士,全部都是外地人,他们的父母远在南方或者东北。他们一致认为 “敬老频率没有必要立法,有孝心的人,即便没有这项法律规定他也会回去,没有这份心的人,就算规定了,谁又能约束的了你?谁来监管你常回家没有?”

华南理工大学法学院院长葛洪义解释,法律若规定子女要经常看望或者问候老人,这种主观的想法是好的,但写入法律不合适,他认为法律不应该对家庭生活涉入过深。

重新审视“常回家”

推动“常回家看看”问题浮出水面的力量是什么呢?是道德温情,是“父母在、不远游”的另类表述,是“孝悌”伦理的具体行为。撇开法律的可操作性,这股召唤力量,来得正义凛然,来得及时。

“常回家”的“常”是一周一次?还是一个月一次?一项规定落入字面,就有人追究其细节问题。其实,在算回家“次数”的同时,更要算算的是回家的“质量”。“高质量”的回家可以想出的细节有很多,但最关键的一条,是我们一定要有真心、有孝心。时代不同了,我们虽然不能恪守“父母在、不远游”的古训在父母膝下承欢,但这并不妨碍我们尽到为人子女的责任,并不妨碍我们为父母尽一份“常回家看看”的关心。

“回家质量”怎么算?记者在位于北京中关村南大街的国家图书馆附近进行了随机采访,很多市民的答案都极尽建设性,总结起来无外乎以下几点:

我今年回家,给父母和家人准备了什么礼物?哪怕是最不值钱的小礼物,比如一件衣物、一盒点心。

我今年回家,有多少时间是真正陪父母度过的?哪怕是跟父母一起亲亲热热地围坐一起包饺子、唠家常、看电视。节日晚上在不停收发朋友、同事的祝福短信的时候,有没有满怀真情地对父母说一声“祝二老健康长寿”。

我今年回家,有没有帮父母分担忧劳?哪怕是打扫房间的时候,不再任由年迈的父母爬高上低。

我今年回家,有没有详细向父母“汇报”自己当前的生活,让父母放心?哪怕是“通报”自己下一步的“宏伟目标”,让父母欣慰。

在将要离开家的时候,有没有真心邀请父母去城里享几天清福?如果暂时没有具备相应条件,有没有满怀信心地表态“爸妈,等我发展好了、买了房,就把二老接过去”。

解惑以上答案,我们看到的是敬老入法让大多数人重审“常回家看看”的一种欣慰。南京师范大学社会工作研究与发展中心主任吴亦明认为,立法的确不是万能的,但是立法倡导本身没有什么错。孝道确实是个道德问题,但是子女对老人的赡养义务,这是法律问题。而赡养不仅是物质赡养,而且包括精神赡养。从社会的教育功能来说,法律当然可以做这样的倡导。

可以说,在现如今的中国,即便是用硬性的法律来约束,儿女不能“常回家看看”的现状肯定会继续存在,而将儿女诉诸公堂的父母永远只能是少数。

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇