兔年将至,春运幕启。

此时此刻,每一个游子的心里,都藏着一本回家的账,账薄上写满了地理、距离、时间、费用和亲情。对于身处异乡的工薪族来说,眼下最让他们愁肠百结的可能是一张火车票。火车票上写着两个地名,游子在这头,故乡在那头。多少年来,一张小小的火车票,承载了多少人无尽的乡愁。

记得十多年前,笔者在京求学时,每年春节前在拥挤不堪的北京西客站,冒着严寒,深夜排队,等待激动人心的放票时刻。一票到手,寒困顿消,心里美滋滋,全身暖洋洋,回家的幸福感提前降临。76元的票价,夕发朝至的行程,在那一刻让“绿皮车”、“20多个小时”、“脏乱挤”都成了浮云。

前几天,全国各地的火车站开始预售春运车票,但是远在广州务工的亲戚打来电话说,按照往年的策略去火车站排队购买普通列车车票吧,发现它们被取消了;买新开通的高铁车票吧,回家的时间倒是缩短了很多,但高铁票价也高得让人心痛。“一来一回,我将近一个月的薪水都‘白领’了”,“前脚领到工资,后脚就要送给‘铁老大’”,“这个春节,就不回家过年了。”

从广州到武汉,高铁最低票价490元,最高达780多元,而普通列车硬座仅130元左右,硬卧才250元左右,最便宜的“绿皮车”硬座仅为68元。“要想回家过大年,请您掏出辛苦钱。”有人这样调侃。

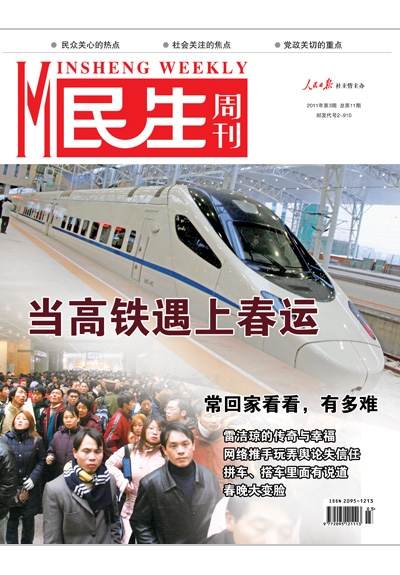

从新鲜陌生到耳熟能详,从事不关己到与生活息息相关,我们正在跑步进入高铁时代。目前我国高铁运营里程已位居世界第一,今年总里程将突破1.3万公里。据说到2020年,中国高铁预计将超过1.8万公里,将占世界高速铁路总里程的一半以上。

不可否认,如今,因为高铁,京津冀、长三角、珠三角、武汉城市圈等区域的经济联系与社会文化合作正在被重新定位,高铁正勾勒出一幅中国区域经济新版图。同时,民航降价、公路调线,高铁优化运输结构的“鲶鱼效应”;新产业、新合作,高铁带动沿线新投资的“拉动效应”;火车一响,黄金万两,高铁刺激消费增长的“聚客效应”,等等,也正在逐一显现。

一年前开通的武广高铁,在中国乃至世界铁路史上显得格外骄傲——世界上一次通车里程最长的高铁线路;桥梁工程技术创造多项世界第一;国产“和谐号”高速列车世界一流;时速350公里,跻身世界高铁最高时速行列……

光鲜的高铁,似乎并没有给大多数普通老百姓带来更多的便捷。一边是急于回家的农民工买不上票,一边是大量高档车厢座位“放空”。1月12日,由上海开往成都的动车,全车软卧票480个,却有269张没有卖出去;高级软卧16个,也仅卖出4张票。大量的铁路运输资源就这样在繁忙的春运中被闲置了。

一年一度的春运,是游子的劫难,是政府部门的大考。三十年的春运史,是中国社会发展的缩影,囊括了经济的兴盛,民生的觉醒和公共服务供给的困境。如何将劫难化为善缘,解除诸如“被高铁”等枷锁,给即将走入兔年新春的老百姓送去些许的安慰和愉快,比年复一年忙乱地应对一场春运,意义更大。

别让高铁碾碎了百姓的回家梦,莫让一张火车票“截断”了普通工薪族的乡愁。

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制