2016年7月25日,是国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民最后一天在他位于12层的办公室上班的日子,他已经在这里工作了6年多——当然,他有很多工作是在办公室外进行的,“提着旅行箱,一走就是两周,这是常态”,从北欧的丹麦到拉美的秘鲁,从南亚的印度到中东的埃及,从美国到澳大利亚,到底积累了多少里程,朱民自己也不清楚。

为IMF 带去东方理念

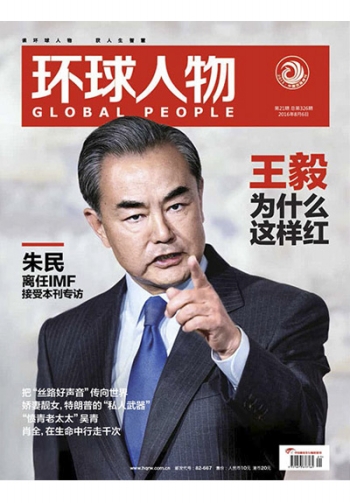

1个多月前,IMF总裁拉加德在董事会上宣布朱民将离任。她称赞朱民“在IMF管理层发挥了关键作用,对我及其他管理层同事提供了巨大支持”,“他作风务实、富有幽默感,为人热情”,“热爱经济学且造诣深厚,能够在许多问题上发挥强有力的领导作用”。

通常高管离职,拉加德宣布一下,当事人致个词,大家鼓鼓掌就过去了。但那天不一样,许多董事要求发言。德国董事第一个发言,他说,朱民谦虚、温和,和朱民合作特别愉快。虽然德国不是朱民主管的国家,但不少德国代表团来访都点名要见朱民,朱民几乎有求必应,这让他印象很深。

澳大利亚董事说朱民对待小国特别平等,尤其是太平洋小国。美国董事也发言,称赞朱民在美国经济督导上起了关键作用。“IMF与美联储就是否加息曾有争议,不知道该如何协调,有些担心。朱民主持了和美联储主席、美国财政部长的会议,妥善解决了问题。” 朱民证实,这两个会是关于美国年度宏观督导的高层磋商。“我们当时建议美国至少要缓到今年才能加息,这些意见要当面交锋,就需要我提出来。”朱民对《环球人物》记者说。

朱民是首位出任IMF高层管理职位的中国人,他不仅让外国同事难忘,更是给IMF留下了深刻印记。

作为一个意在维护全球经济金融稳定的国际机构,IMF以前注重金融和财政政策,只看需求政策,不看供给政策。朱民上任后,注意到全球增长的问题,主张为IMF的工作赋予增长和就业等新内容。

“小平同志说,发展才是硬道理,中国人都很理解。”朱民说,“但我提出以后,IMF不接受。”朱民主持会议讨论IMF是否需要将增长列为主要的年度宏观督导内容,一开始就充满了火药味儿。与会者提出的第一个问题是:如果增长成为宏观督导政策,是否符合IMF章程?法律部专家拿出几百页章程,一页一页翻,结果是IMF成立70年,没做过这事。两个多小时的会议,无果而终。

朱民不甘心。“我去找IMF负责发展中国家的中东局、非洲局同事,得到的反馈令人兴奋。这些同事说,他们去所负责的国家访问,所在国首脑都在强调增长的重要性。”这让朱民有了底气,他开始在IMF内部竭力推动,起草政策文件,由董事会郑重通过,接着创新工具,培训干部,扩大交流。一旦动起来,势不可挡。如今,增长和就业已经成为IMF重要的宏观督导政策之一。

朱民力推的另一个课题是对资本流动的管理。传统观念认为,资本账户要全面开放。但对新兴经济体来说,全球化以来,资本流动规模急剧扩大,流动速度增快,金融市场和宏观经济稳定都受到冲击,风险增大。亚洲金融危机和拉美经济危机都有教训。所以新兴国家关注对资本流动的管理,比如信贷控制,设置减少纯粹投机性交易的托宾税等。但对发达国家来说,这却是新鲜事。

朱民从2010年开始推动研究,到2013年才形成共识——资本流动在影响宏观金融和经济稳定时是可以干预和管理的。“这是一个国际金融实践的重大突破,虽然理论框架尚未建立,但管理的政策框架和工具已经形成。”朱民说,“中国的理念和新兴国家的经验,对全球金融的框架有突破、有贡献,这是难能可贵的。”

东方的儒雅,西方的直接

记者采访朱民时,他的脸上一直带着笑意,平和、亲切,像之前数次见到他时一样。外国同事也觉得,朱民身上有着儒家风范。“我是被父母逼着读古诗长大的。”朱民说。他坦承,身上的一些东方特质非常有助于工作开展。在他看来,儒家注重以天下为己任,因而中国人心胸宽阔。中国文化又很温和,讲礼貌,有亲和力。“国际舞台上,什么事都是商量。要设身处地为别人去想。待人做事温润平和,才能解决问题。”

面对有关中国的问题,朱民往往能用温和而巧妙的语言做出解释。“在IMF我虽然不代表中国,但走到哪里,大家都知道你是中国人,会问一些中国的事,就需要用大家都理解的共同语言来讲故事。”

有一年在达沃斯世界经济论坛年会上,朱民参加一场辩论,谈中美贸易和中国对美国出口。在讲了一番道理后,朱民最后说了一句,“球在美国球场一边”。意为不要谴责中国,该是美国做出反应了。美国《国际先驱论坛报》当即对此事做了一篇大幅报道,朱民的一张大照片下就印着这句话。当时吴建民大使拿着报纸来找朱民,感叹道,“朱民啊,你一句话就把这件事讲清楚了。”

还有一个例子是关于中国经济改革。朱民说,中国处于重大的结构性改革阶段,这对中国是好事,对世界也是好事,中国必须做,世界必须欢迎,会有波动,但不要怕。拉加德将这句话拿过去一改,变成了“中国处于历史性转型期,对中国是好事,对全世界也是好事,但过程会有颠簸”。这么一诠释,别人就听懂了,也就不再纠结什么中国危机,因为结构性改革是全世界的事,转型的含义大家都明白。

朱民虽然温和,但该坚持的事绝不退让,他觉得这是中国传统知识分子的秉直个性。表现出来,就是西方人常有的直接。

这在他任内另一项重要成绩——改变IMF传统的政策框架和贷款工具的过程中表现明显。IMF传统的分析框架主要关注一个国家的内部政策,很少看这些政策对外部世界的影响。朱民则看到一国行为对他国的影响不可低估,主张把溢出效应作为全球经济督导的重要内容。

起初,一些国家对此很抵触,包括美国。2010年,时任美联储主席伯南克演讲,提出准备第三次推出量化宽松政策。“我当时在场,当即问他这一政策是否考虑过对其他国家的影响。伯南克一口否定,说只考虑美国的影响。”朱民回忆。

关于这一问题的辩论十分激烈。IMF就此加大研究力度,证明全球化推动全球关联度大幅增强,溢出效应已成为不争的事实,由此敦促美国:制定政策时要考虑对别国的影响。“这是一个艰难的过程。耶伦就任美联储主席后,我们加强沟通,现在美国接受了。”朱民说。

“以天下之心看天下事”

IMF的最高管理层原来一直是“一正三副”的模式,2011年增设第四个副总裁,便是由朱民出任。朱民在IMF任职的这些年,充分见证了IMF内部中国实力的提升。

IMF各成员国投票权的大小由其缴纳资本金所占份额的多少决定。根据近期生效的IMF改革方案,IMF的总份额增加,约10%的份额向更有活力的新兴市场和代表性不足的发展中国家转移。中国的份额由此翻番达到近6%,排名第三。

另外,随着世界金融危机的发展,IMF单靠资本金运作远远不够,于是设立“第二资源”,由部分国家出资贷款支持IMF的资金运作。在这一团体里,中国的份额占到8.8%,金砖国家总份额则超过了15%。按照IMF规则,15%就可以否决。于是,中国等新兴国家第一次在IMF内部拥有了否决权。这改变了IMF内部治理格局。

而朱民感受最直接的,是IMF中国员工的大幅增加。“我来的时候,中国员工在IMF所有员工中占比为2.4%,现在则是4.8%。随着中国股权比例提高,以后中国员工还会增加。”记者第一次见到朱民时,就听他说起IMF招专家很严,必须是博士。“有一年招了30名新近毕业的博士,其中8名是中国人。”朱民对此很自豪。他还促成IMF直接从中国高校招人,这在IMF内部是前所未有的。

同时,中国员工的职位也在提升。“以前,中国员工在IMF内部提个副处长都很难。现在进步很快,已经有中国人担任局长一级官员,还有副局长、局长助理。”

“这些变化的根源,在于中国的发展。”朱民说,“以前是关起门来谈中国,现在是全世界都在谈中国。很多非洲国家有中国的货款,几乎所有拉美国家都关心中国的经济增长和进口,美国也一样。”

虽然关心中国的发展,但朱民从12层办公室看下去的,是189个成员国,他要代表的是世界的利益。朱民说:“以前是平行看世界,到了IMF之后开始俯视全球体系。看到的是全球经济金融连在一起,经济金融与政治连在一起,物流、贸易、资本、人员流动也连在一起。全球一盘棋,从全球来看其运动、波动、流动。”

朱民最多时要对IMF189个成员国中的97个国家进行宏观政策督导,要审阅97份国家年度报告,这些国家既包括美国、澳大利亚和北欧的发达国家等,也包括印度、埃及、沙特等新兴国家,还有非洲、拉美和中东的国家。“在IMF高层工作的这几年,最大的收获可以概括为8个字:全球视野,天下情怀。”朱民说。

为了完成宏观政策督导,朱民需要前往这些国家拜会总统、总理、财长、央行行长,尤其是发生危机的时候。朱民每次出差,基本是轻车简从,多的时候,带一个顾问和国别主管官员,再加所在国代表;少的时候,只有他和所在国代表。很多工作是在飞机和汽车上完成的。

IMF的189个成员国都有自己的利益诉求。如何照顾不同国家、不同人群、不同区域的利益诉求?“以天下之心看天下事,这样才能公平,容易形成共识,将不同的利益统一起来。”朱民说。

在2015年讨论联合国新发展议程时,朱民就遇到了挑战。他力主IMF对低收入国家加大贷款力度,将利息降到零。但由谁来补息?争议很大。朱民反复跟各个部门沟通,强调低收入国家是世界经济的重要部分,要有全球心,支持帮助低收入国家,既是责任,也是利益,因为他们的波动也会影响全球经济稳定。整整6个月后,协议终于达成。

朱民说:“在国际舞台上做事,矛盾不可避免,协调必不可少。只要出于公心,就会赢得尊重。”

学者出身,为流浪者做饭

朱民说:“在IMF工作这些年,遇到技术挑战是常事。”其中一个是主持会议。“每次主持董事会,脑子都要分两半运行,一半主持会议讨论,一半仔细听并及时归纳总结,因为等会开完,必须当场宣读主席的会议总结,记录在案。要听话,要听音,还要总结,压力很大。”IMF有1200名博士经济学家,理论知识都很丰富。开会时,大家谈的问题都依据一定的理论框架和概念规范,发言者会默认参会者都听得懂,比如说到蒙代尔—弗莱明模型(即系统分析在不同汇率制度下,国际资本流动在宏观经济政策有效性分析中的重要作用),不会解释,一带而过。

为了这一带而过,朱民没少付出。他的业余时间,基本上都用来阅读,充实自己的知识。这种学习习惯,与朱民的学者出身有很大关系。

朱民是“文革”后第一批走进复旦大学的77 级大学生,毕业后又在复旦任教3年。2009年复旦世界经济系成立30周年时,朱民应邀回学校演讲,深情回忆了那段意气风发的岁月,以及自己和恩师的交往,他感恩自己不但获得了知识,而且学到了做人的道理。1985年朱民赴美求学,获得了普林斯顿大学公共管理硕士学位,以及约翰·霍普金斯大学经济学博士学位。

常年的学术训练,对今天的朱民很有帮助。在他看来,在国际舞台上工作,通常需要很强的理论素养、研究能力,以及出色的思维方式,还要会与人沟通。

朱民的交友就很广泛,他的朋友不只有精英,也有无家可归者。上世纪90年代,离开约翰·霍普金斯大学的朱民开始在世界银行工作,会义务给无家可归者做饭,给他们捐款。“那时的‘朱氏厨房’小有名气,会加四川辣酱,来吃饭的人很多,有时同时要为近百人做饭。”朱民说。他还与其中一些人成为朋友,关心他们的生活和家庭,以及为何流落街头。“有的是因为与上司吵架,有的是因为和妻子拌嘴,然后赌气出走,一走就不回了。其中不少人拥有高学历。”

朱民还当过几个非洲裔学生的导师。其中一个女孩出身贫寒,虽然住在华盛顿特区,16岁前却从未去过特区的心脏地带西北区,而且已经有了两个孩子。在朱民的帮助下,女孩很努力,最终高中毕业,进入了一所专业学校,她的人生因此而改变。

当被问及为什么会做这些公益活动时,朱民给出的答案是:感同身受。“我也来自新兴经济国家,深切体会到穷人的需要。”尤其重要的,是责任感。“我们对父母、对国家、对不如我们的人,都承担着责任。”

1995 年,朱民复旦大学的老师到美国访问,专门找到当时在世界银行工作的他,对他说:“朱民,像你这样的人应该回国。”在彻夜长谈后,朱民下定了决心。9个月后,他回到中国,先后在中国银行、中国人民银行等机构供职,直到2010年,他再次前往华盛顿,赴任IMF总裁特别顾问和副总裁。如今,朱民又一次回到中国。在中国古汉语中,经济一词脱胎于“经世济民”,30多年穿梭于东西方,经济学者朱民用生命中最好的时光注释了这个词。

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制