人物简介

郑贞铭,1936年生于福建闽侯,1942年赴台湾,台湾政治大学文学学士、法学硕士。曾任台湾中国文化大学新闻系所教授、主任、所长、社会科学院长,台湾“中央社”常驻监察人,《香港时报》董事长等职,被誉为台湾“新闻教父”。

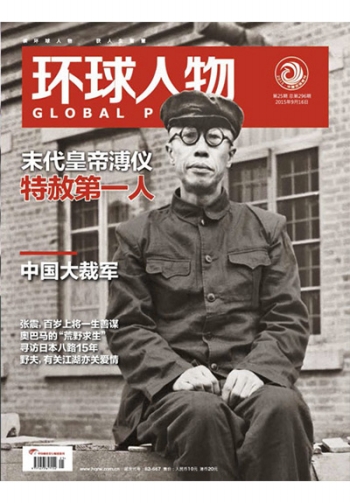

郑贞铭先生衣着总是整洁优雅,衬着一头花白头发,透出儒雅的学者风范。年初,这位台湾“新闻教父”推出力作《百年大师》,讲述上世纪对中国社会产生深远影响的100位大师。今年郑贞铭已79岁,54部著作等身,他说写这部书的初衷是:“近年来,鉴于社会变迁,功利弥漫,青年人的价值观受到很大扭曲,因此决心以余年为青年人找人生典范。”

学者要居平常屋,往高处立,向宽处行

说起自己的人生际遇和价值观,郑贞铭告诉《环球人物》记者:“我出身清寒,但坚信天道酬勤。更幸运的是,人生每一阶段都能遇大师,他们给了我智慧。所以我一直相信人格力量具有巨大的感召力。”

郑贞铭幼年丧父,8岁时和姐弟六人跟随母亲及舅公到台湾讨生活。“那时我们生活很艰难,每天我大姐都要到很远的地方挑水,我们才有水喝;到很远的地方砍柴,我们才能烧火做饭吃。童年时,我受妈妈的影响很大,她常说两句话:‘与不熟悉的人分享是缘分,与熟悉的人分享是幸福。’‘有三件事不能等:读书,尽孝,行善。’”

虽然家境困难,但郑贞铭学习优秀。在台湾师范大学附属中学上学时,他遇到了台湾知名女作家聂华苓,培养了他对文学的浓厚兴趣。

高中时,郑贞铭还遇到了一位十分严厉的老师陈介石,他让学生们背诵《古文观止》,每天背一篇古文,第二天背不出来就打手心。正是这样的老师奠定了郑贞铭扎实的文学功底,并影响了他一生的行为规范。在接受采访时,他深有感触地对《环球人物》记者说:“一个人为什么行为平庸?因为他的思想苍白。为什么思想苍白?因为书读得不够。”

郑贞铭的大学时代是在台湾政治大学新闻研究所度过的。其间,他遇到恩师王洪钧,王老师是记者出身,曾经做过台湾“教育部高教司长”“文化局长”,由于发文倡导青年人参政,被认为是煽动青年抢饭碗,最终被免职,回到高校从事新闻教育工作。

王洪钧对郑贞铭十分器重,并告诉他:“一个人最根本的当从抱负着手。若为了个人荣辱、顺逆之境皆无意义,应该以‘为天下师为志’,则胸襟自然开阔,气度自然不凡,力量自然产生。”后来王洪钧在美国旧金山病逝,郑贞铭得知噩耗后的第二天便买了机票飞过去,在墓前下跪祭奠。“现在回想起来,如果当时我没有去,我的良心将永远不得安宁。”

28岁时,郑贞铭到美国访学,又有两位学者对他产生了深刻影响,令我决心以新闻教育为终生追求。一位是传播学创始人之一施拉姆,他建议郑贞铭把新闻教育作为安身立命的事业。另一位是哥伦比亚大学新闻学院时任院长贝克,他则告诉郑贞铭:“新闻不是事业,是志业。”

不到40岁,郑贞铭就写下了第一本书《新闻采访的理论与实践》,至今仍然在台湾售卖,堪称是一本经典的新闻学教材。 如今,郑贞铭与他的学生们成立了“24贤社”,遵循人生十帖:“立志、感恩、乐观、传承、尽孝、行善、求知、惜时、健康、公理。”谈到此处,郑贞铭对记者说:“在这个方面,我的老师谢然之先生(著名新闻学者)给了我最大的鼓励。他92岁时告诉我说:‘学者要居平常屋,往高处立,向宽处行。’我铭记于心,不敢有丝毫懈怠。”

《世界日报》4位社长是他的学生

1962年大学毕业后,年仅26岁的郑贞铭受创始人张其昀邀请,担任台湾中国文化学院(中国文化大学前身)新闻系代理主任,两年后升任正式主任,是台湾当时最年轻的大学系主任。他在中国文化学院工作了53年,创办了新闻系、广告系、新闻研究所,直到创办新闻学院。

让郑贞铭印象最深刻的一名学生叫高信疆,他是中国文化学院的第一届新闻学本科生。他读大一时,在作业本上写了一句话:“老师的冷漠是我们心里永远的痛。” 郑贞铭看后十分震惊,“我一方面惊讶于大一的学生怎么能写出如此富有哲理的诗句,另一方面我又在思考怎样做一名教师。我发誓要做一个热情的教师,就给他回复了一句话:‘老师的冷漠是学生心里永远的痛,学生的冷漠也是老师心里永远的痛。’”

后来,高信疆成为知名作家,被称为“台湾纸上风云第一人”。郑贞铭60岁生日时,高信疆送上一副对联:“老师布局,天下一轮明月,万里晴空触眼明,将遇良才;学生运子,世事皆沐春风,千尺绛帐拂面轻,马逢伯乐。” 郑贞铭感叹道:“这是我收到的最珍贵的礼物。”

在美国做访问学者时,郑贞铭向密苏里大学新闻学院院长提出,希望与密苏里大学合作。因为当时台湾中国文化学院新闻系成立刚一年多,与拥有悠久历史的密苏里大学新闻学院相差悬殊,但是出乎他意料,这位院长欣然同意了。从那时开始,郑贞铭每年都送学生到美国密苏里大学新闻学院学习,后来这批学生中有很多人成为台湾各大媒体的负责人和主笔。

2010年,位于美国纽约的圣若望大学为郑贞铭颁发了“终身教育奖”。一开始,他对此并不理解,因为他与这所学校没有任何联系,后来有朋友告诉他:因为在美国华人圈影响最大的《世界日报》,其中4位社长是郑贞铭的学生。

正因为他培养出了一大批新闻人才,郑贞铭被称为“新闻教父”。2014年,他提出了新闻教育的“六个不是”,即不是技术教育、不是廉价教育、不是孤立教育、不是速成教育、不是僵化教育、不是功利教育。后来,他又提出“六是”,即新闻教育是专业教育、伦理教育、人文教育、通识教育、全人教育、终身教育。而一名好的新闻人,则应该具备“五个有”:心中有爱,肩头有担,腹中有墨,目中有人,手中有艺。

青年要勇于承担时代的痛苦

曾有人问郑贞铭:“你已经到了暮年,为何还要写书出书,到处奔波呢?”郑贞铭说:“我曾将我的一本书名定为《桥》,开篇语便是‘在分歧、匆忙的社会中,我无视疲乏与奚落,承受着欢笑与泪水,我希冀搭建一座桥,构建着不相连的两岸’。虽然我不知道两岸的‘桥’何时‘竣工’,但只要一直搭建着,我便总在收获。”而他现在最想做的,则是为青年人的价值观架起一座桥,桥的一头是现实,另一头是历史与理想。

《环球人物》:您认为时下青年价值观存在哪些偏差?为什么会这样?

郑贞铭:这跟外界的大环境有一定关系。在当下世俗化的社会,一些青年片面追求个人生活上的安逸,对社会、国家和民族缺乏关注,他们不像20世纪六七十年代的青年那样有理想主义色彩,对社会、国家和民族的关注远远超脱于对个人生活境遇的思考。

在这一点上,大陆和台湾的青年或许都存在同样的问题,台湾有些青年人追求小确幸的生活,大陆有些青年人讲究生活享受。可能因为他们在毕业后都面临着生活压力,追求经济生活的提高。台湾由于近些年经济发展态势不是很好,青年人的起薪普遍比较低,这也使得青年人想努力改变自己的经济条件,由此容易导致拜金的倾向。

《环球人物》:从“反服贸”到“反课纲”,从中可以看到台湾青年的哪些价值观?

郑贞铭:他们所表现出来值得肯定的方面是他们关心社会,忧心未来。但是他们没有能够很好地把握民主政治所赋予他们的自由,在表达上采取了对立方式,甚至是激烈的、过激的行为。背后反映的是台湾青年的忧虑情绪和他们对未来的迷茫。

我站在学校老师和父母的角度来看,学校和家庭肩负着很大责任,应该好好地引导青年人读书,因为他们处在人格叛逆期,需要学校和家庭给予正确的引导。

《环球人物》:那在您看来,大陆青年的价值观存在哪些问题呢?

郑贞铭:主要有两种表现:一是对于金钱的过度追求,一是在关注社会、国家和民族问题时缺乏国际视野,不能平和地看待不足。譬如西方国家指出中国在某些方面存在不足时,一部分大陆青年容易用中西方对立思维,通过指出西方国家在某些方面的不足来反证自己,这种表现是宣泄情绪,有时会比较激烈。

《环球人物》:您撰写的《百年大师》一书中共收录了百年来海峡两岸的100位大师的传记,您在选择为这些大师们立传时的标准是什么?

郑贞铭:我选用了10个关键词来归类:风气之先、家国情怀、文化基座、学术昆仑、狂狷名士、人文典范、思想行者、科学高峰、人间性灵、美的世界,代表人物有容闳、蔡元培等等。在青年价值失落的时代,他们的精神可以指引青年人。

《环球人物》:您希望现在的青年从大师身上学到哪些重要的品质?

郑贞铭:梁启超的《少年中国说》和胡适的《少年中国之精神》都提倡少年精神,这是一种时代力量,时代使命和时代精神,引领着时代前进的方向。

当代青年所欠缺的是面对现实问题时,能否承担起时代的痛苦,并将其转化成动力,正确地引领时代,而不是怨天尤人,一味地抱怨。大师们在青年时会考虑自身的条件和兴趣爱好等,但更重要的是会站在时代高度思考问题,他们不止是利己,更多的是利人,是为他人、社会、国家和民族着想。

如今是和平时代,但存在的问题是多种多样的,譬如世俗化、金钱主义、社会抱怨等,青年应该向大师学习,正确看待时代的不足,勇于承担时代的痛苦。

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇